東京、新宿の【東郷青児記念 損保ジャパン日本興亜美術館】にて開催中『FACE展2018 損保ジャパン日本興亜美術賞展』のレポートをお送りします。

『VOCA展2018 現代美術の展望ー新しい平面の作家たち』のレポートはこちら

(『VOCA展2018 現代美術の展望ー新しい平面の作家たち』 上野の森美術館 - Art-Exhibition.Tokyo)

このページの見出し

新進作家の登竜門『FACE 損保ジャパン日本興亜美術賞』

公募コンクールである『FACE 損保ジャパン日本興亜美術賞』は、損保ジャパン日本興亜美術財団の公益財団法人への移行を機に創設されたもので、2013年から毎年開催されています。全国の新進作家からの応募によって集まった数多くの作品のなかから、美術評論家を中心とした審査員が厳正な審査を行い、「将来国際的にも通用する可能性を秘めた」作品を入選として、さらにそのなかからグランプリ、優秀賞、読売新聞社賞の選出および各審査員が審査員特別賞を決定します。

そして、それら受賞作品と入選作品を一般に向けて展示、公開するのが『FACE展 損保ジャパン日本興亜美術賞展』です。会期中、観覧者投票による「オーディエンス賞」の選出も毎回行われています。

グランプリを受賞した作品は損保ジャパン日本興亜美術館に収蔵され、次回のFACE展開催時にも展示されます。さらには各回のグランプリ、優秀賞の受賞作家4名は、3年ごとに開催予定の合計12名によるグループ展『絵画のゆくえ』にも出品します。

6回目となる今回は970人の作品から選ばれた71点を展示

今回で6回目の開催を迎え、いよいよ「新進作家の登竜門」として定着しつつある同コンクールですが、今年は全国各地の新進作家970名から応募が寄せられました。同館館長の中島隆太氏をはじめ、多摩美術大学教授の本江邦夫氏や三菱一号館美術館学芸グループ長の野口玲一氏、東京都現代美術館学芸員の藪前知子氏といった面々による五次の「入選審査」と二次の「賞審査」を経て、受賞作品9点と入選作品62点が選ばれました。

選ばれた作品は、油彩画、アクリル画、水彩画、岩絵の具による日本画、版画、ミクストメディアなど技法やモチーフは多岐にわたりますが、どれも現代ならではの斬新な感動を与えてくれるものばかりです。

71点のなかで印象的だった作品を紹介

本展にて展示されている作品は、970人の応募のなかから審査員の厳しい審査によって選ばれた受賞作品および入選作品です。ですからどれもが技術やセンス、アイディアにおいて優れた素晴らしい作品であることは言うまでもありません。ですので、ここではあくまでも鑑賞者として、個人的に印象に残った作品を紹介します。また、撮影はスマートフォンで行ったものですので、画像自体のクオリティーはご容赦ください。

※本展覧会は展示室内での作品撮影が可能です。(収蔵品コーナーは撮影不可です。)

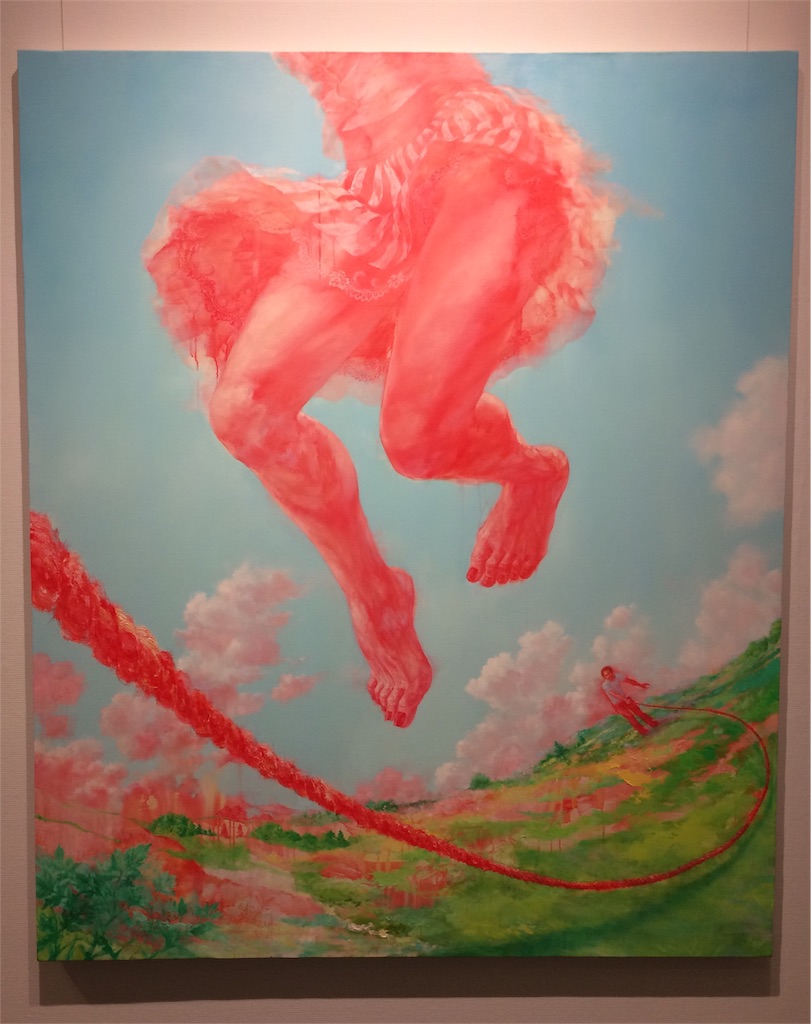

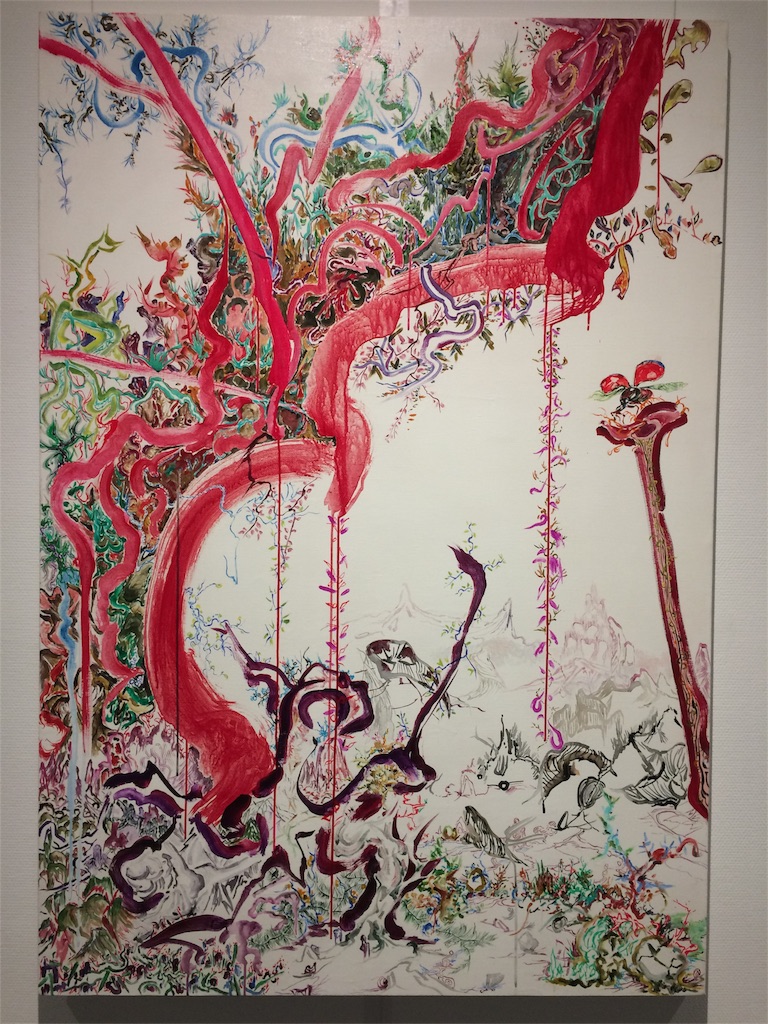

1 仙石 裕美《それが来るたびに跳ぶ 降り立つ地面は跳ぶ前のそれとは異なっている》2017年 アクリル・油彩・キャンバス 194×162㎝

1 仙石 裕美《それが来るたびに跳ぶ 降り立つ地面は跳ぶ前のそれとは異なっている》2017年 アクリル・油彩・キャンバス 194×162㎝

こちらが2018年のグランプリ受賞作品です。鮮やかな蛍光色が目を引きますが、躍動感とタイトルが相まってとても前向きな印象を受けますね。

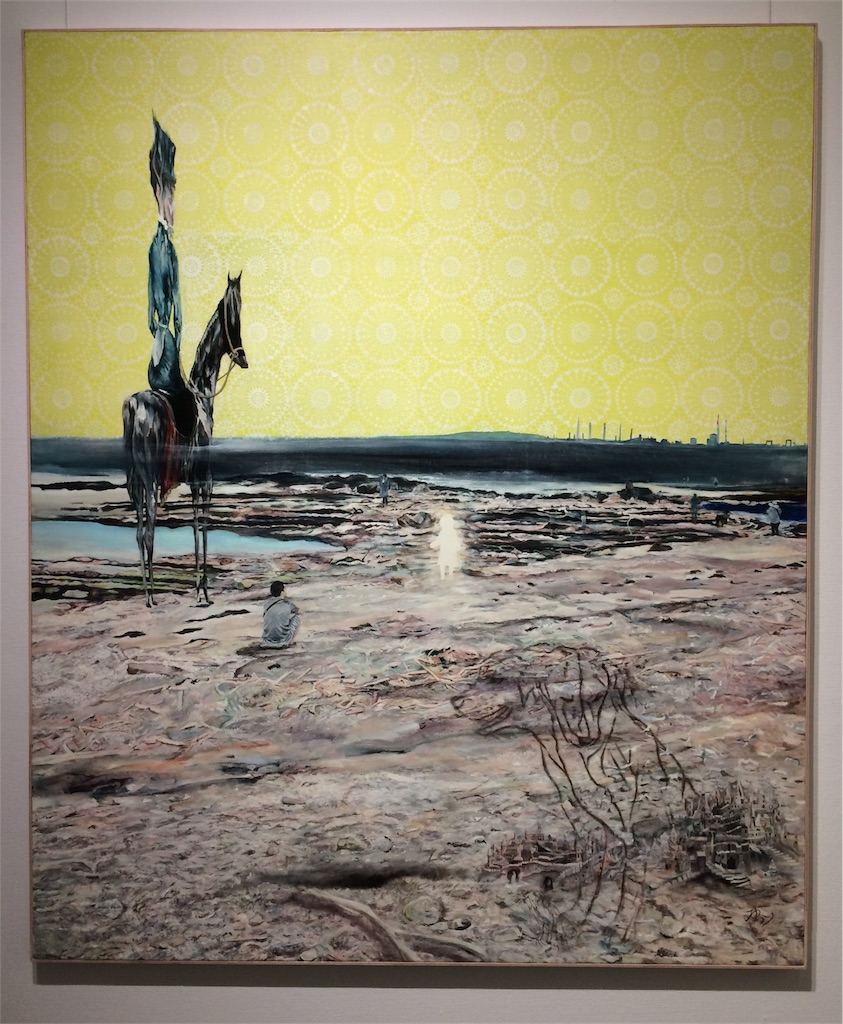

2 松本 啓希 《生命の痕跡》2017年 日本画材・寒冷紗・パネル 194×130.3㎝

2 松本 啓希 《生命の痕跡》2017年 日本画材・寒冷紗・パネル 194×130.3㎝ 4 井上 ゆかり 《ふたつの海》2017年 油彩・キャンバス 194×162㎝

4 井上 ゆかり 《ふたつの海》2017年 油彩・キャンバス 194×162㎝こちらは優秀賞に選ばれた作品のうちの2点です。《生命の痕跡》と名付けられた松本啓希さんの作品はとても力強い印象です。右の井上ゆかりさんの作品は黄色で描かれた細かな模様にも注目です。

6 佐藤 凱 《網》2017年 油彩 162×97㎝

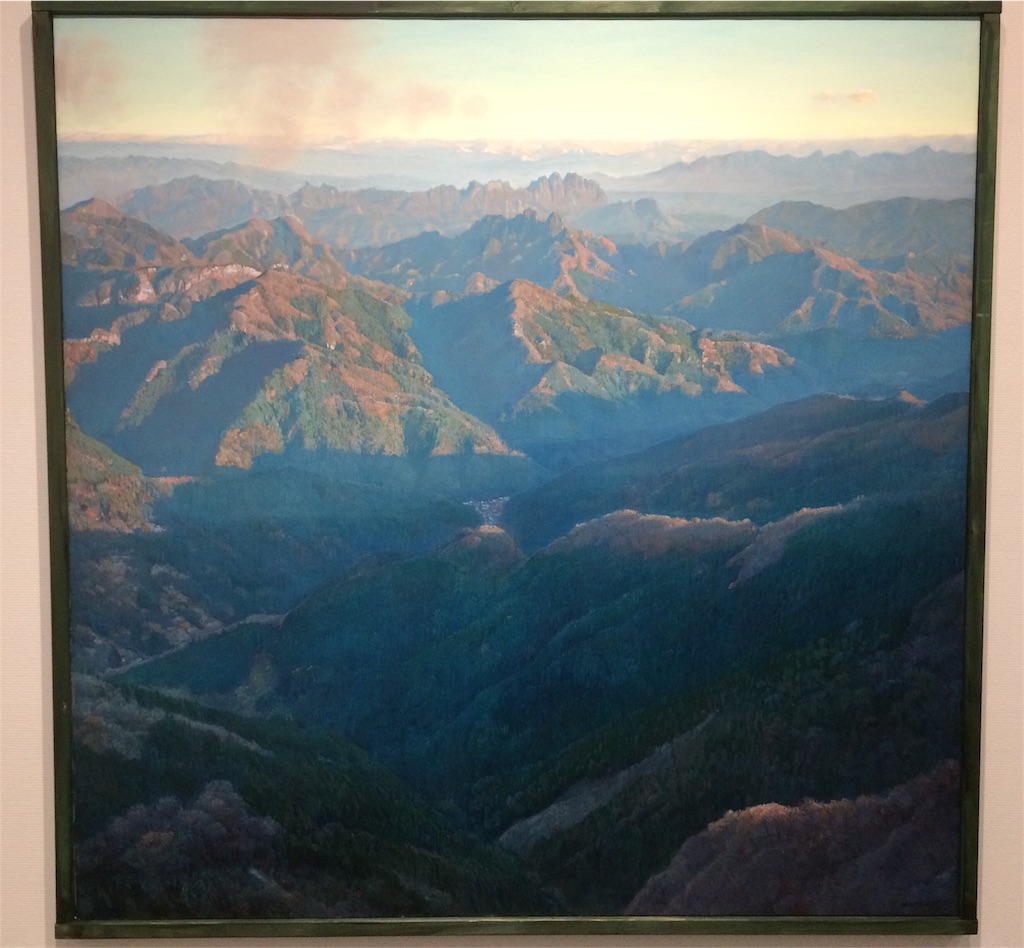

6 佐藤 凱 《網》2017年 油彩 162×97㎝ 9 笹山 勝雄 《西上州の山々》2017年 油彩・キャンバス 162×162㎝

9 笹山 勝雄 《西上州の山々》2017年 油彩・キャンバス 162×162㎝ こちらは審査員特別賞のなかから2点。特に右の笹山勝雄さんの壮大な山々はとても感動的です。

以下はすべて入選作品

上:54 蜂谷真須美《歩》2017 162x162 油彩・キャンバス

下:17 石崎百合子《TSUNAGU-mono》2017 130x162 油彩・キャンバス

どちらの作品もノスタルジックでどこか幻想的でもあり、とても好きな雰囲気です。油彩ならではの奥行も感じられる素敵な作品です。

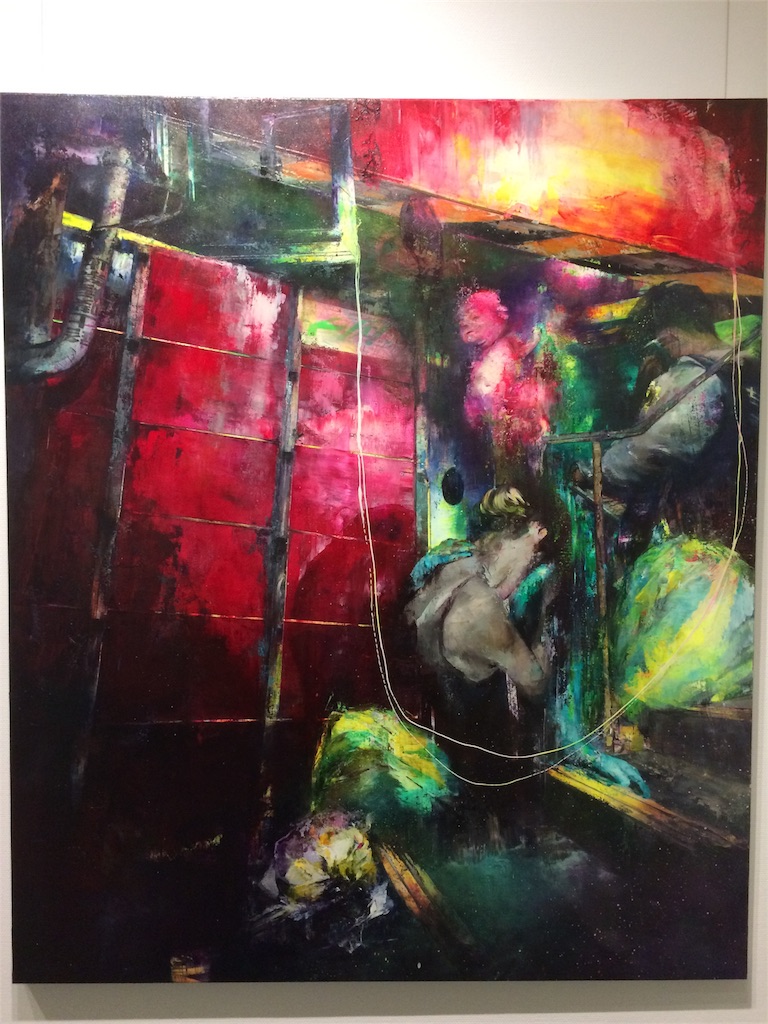

上:21 宇野嘉祐《Karma》2017 162x194 油彩・パネル

下:71 吉田卓史《ロッカー》2017 198x168 油彩・キャンバス

どちらも強烈な色彩が目を引きますね。左の宇野嘉祐さんの作品はデジタルアートに見えるほど現代的な印象ですが、これも油彩によるものです。右の吉田卓史さんの作品は展示作品中最もインパクトがあった一点だと思います。退廃的な雰囲気を醸し出しています。

上:15 安藤 充《Thousand Life》2017 162x112 油彩・アクリル・キャンバス

下:66 水谷栄希《lovers》2017 162x130.3 裏彩色・和紙・パネル

こちらも鮮やかな色彩と抽象的な雰囲気が魅力的です。右の水谷栄希さんの作品は裏彩色という技法が用いられており、これは和紙の裏側からも彩色する方法で、色をぼかして柔らかい雰囲気を生み出すものです。タイトルも《lovers》ということで、愛し合う二人の関係を儚く幻想的に表現しているのでしょう。とても素敵な作品です。

43 菅澤 薫《匂いの痕跡》2017 162x194 石膏地テンペラ・油彩・アクリル・ストッキング

43 菅澤 薫《匂いの痕跡》2017 162x194 石膏地テンペラ・油彩・アクリル・ストッキング

何とも言えない雰囲気が漂う本作も非常に印象に残った1点です。色鮮やかに描かれたストッキングのなかで、女性の髪の黒がとても映えています。引き込まれそうな眼にも魅力的な力があります。そして斬新なのが、両手の間をよく見ると実物のストッキングが用いられています。いい意味で違和感を生み出していて非常に興味深いアイディアですね。

上:60 藤森 哲《tableau》2017-06 2017 194x162 油彩・綿布・パネル

下:62 松井亜希子《Blood circulates through the body》2016 74x160 エッチング・アクアチント・ドライポイント

鮮やかな色彩で目を引く作品が多いなか、かえってモノクロの作品こそ目を凝らして観てしまいます。多くの色を使わないからこそ見えてくるものがありますよね。また、作者のそういったストイックな姿勢もアーティスティックで刺激的です。

上:58 藤澤洸平《It's only drawing, but l like it!》2017 165x132 アクリル・ペン

上:58 藤澤洸平《It's only drawing, but l like it!》2017 165x132 アクリル・ペン下:46 大黒貴之 Mr. Takayuki Daikoku Carve Painting(red-green-white-black) 2017 192x145 アクリル・柿渋・和紙・パネル

左の藤澤洸平さんの作品は、写真では伝わり難いかもしれませんが、非常に細かく描き込まれています。藤澤さんは0.03ミリのペンを使用して作品を描かれるそうです。

右の作品は彫刻、ドローイング、ペインティング、インスタレーション、写真など様々なメディア作品を手掛ける芸術家・大黒貴之さんによるもの。独特の立体感がある、見たことのない質感の作品でとても衝撃的でした。どちらもぜひ直接観ていただきたい作品です。

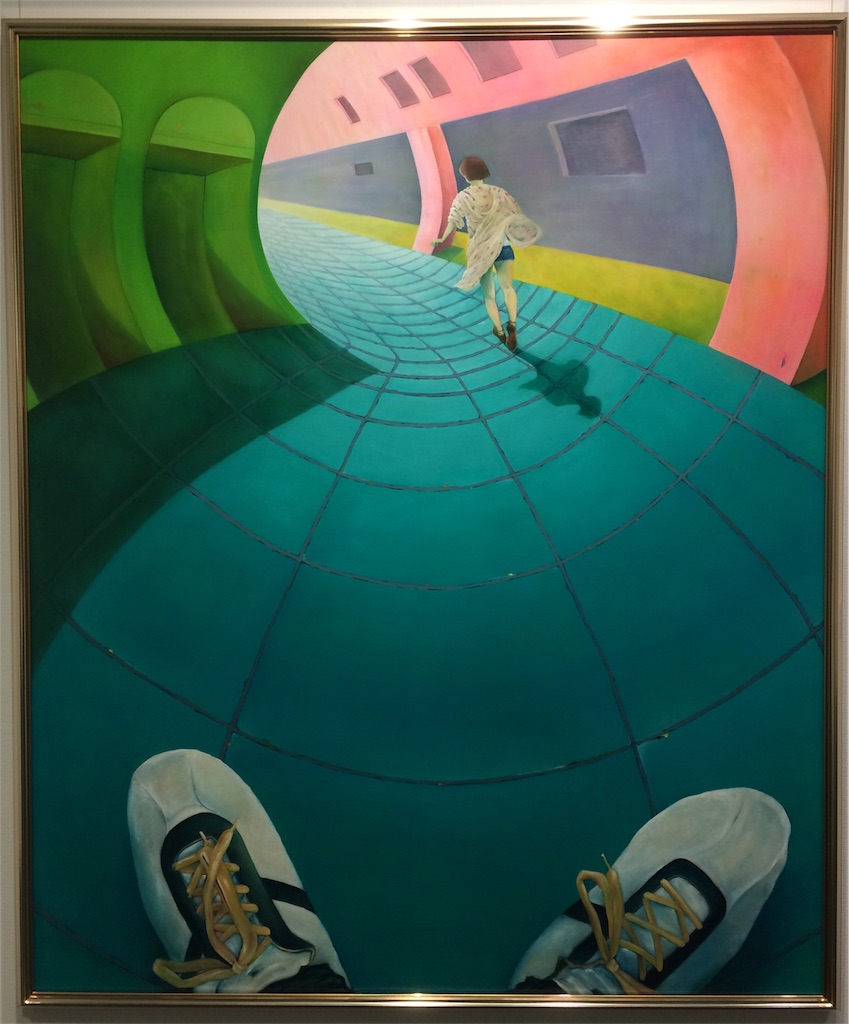

上:47 田中聖良《視線Ⅱ》2017 194x162 油彩・キャンバス

上:47 田中聖良《視線Ⅱ》2017 194x162 油彩・キャンバス下:11 赤枝真一《ほんとは優しい子》2017 143.5x91 油彩・キャンバス

こちらもとても斬新な2点です。特に左の田中聖良さんの作品は、タイトルに“視線”とあるように、画面奥に視線を導きつつも手前の人物は自身の足元に視線を向けているという不思議な構図になっています。画家もしくはこの絵を観る私たちの視線と共に、いくつもの視線が存在する奇妙な作品です。こういった視線の複数性というのは巨匠ベラスケスも用いた手法ですね。

68 矢島史織《Monster #15》2017 193.9x112.1 日本画

68 矢島史織《Monster #15》2017 193.9x112.1 日本画

数ある作品のなかで個人的に一番好みだった作品がこちらです。作者である矢島史織さんは、「光と影」をテーマに作品を制作している日本画家です。《Monster》というタイトルの作品はシリーズとして制作されており、ご自身の娘さんがモデルになっています。タイトルには子どもの脳の成長に対する驚きが込められているそうです。本作も《Monster #15》というタイトルが付けられていることから、同じく娘さんをモデルにした作品だと思われます。恐らく岩絵の具によって描かれているのだと思いますが、とても繊細で幻想的でやさしい雰囲気が表れています。日本画特有の儚さが感じられて非常に美しいです。

数を絞って紹介しましたが、このほかにも素敵な作品が多数展示されています。「オーディエンス賞」を決定する観覧者投票もありますので、ご自身が審査員になったつもりで一点一点じっくり鑑賞するのもいいかもしれませんね。

常設展示作品のゴッホ、ゴーギャン、セザンヌの3点も鑑賞できる

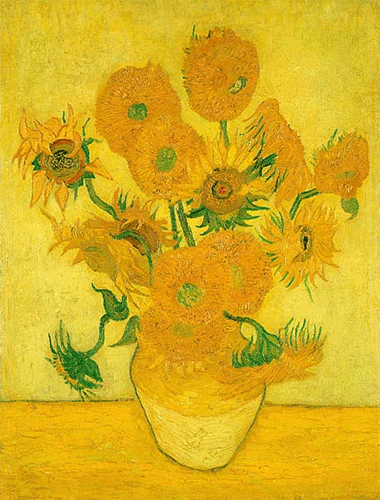

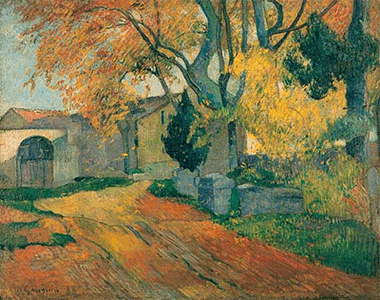

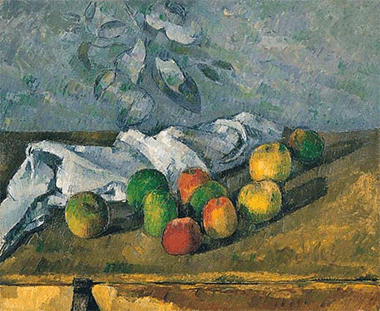

損保ジャパン日本興亜美術館には、独特の女性像で知られる東郷青児の作品約230点を中心に多くの名画が収蔵されていますが、それらをまとまって観られることはほとんどありません。しかし、展覧会開催時には必ず展示室最後に収蔵品コーナーが設けられ、厳選された10点ほどを観ることができます。そのなかには、ポスト印象派を代表する世界的画家であるゴッホの《ひまわり》、ゴーギャンの《アリスカンの並木路、アルル》、セザンヌの《りんごとナプキン》の3点が含まれています。

ちなみに、収蔵品コーナーに展示される作品は展覧会ごとに変更されますが、常設展示作品であるゴッホ、ゴーギャン、セザンヌの作品は展覧会期間中に限り必ず観ることができます。こちらもお見逃しなく。

フィンセント・ファン・ゴッホ《ひまわり》1888年 油彩・キャンヴァス100.5×76.5cm 東郷青児記念 損保ジャパン日本興亜美術館蔵

フィンセント・ファン・ゴッホ《ひまわり》1888年 油彩・キャンヴァス100.5×76.5cm 東郷青児記念 損保ジャパン日本興亜美術館蔵

ポール・ゴーギャン《アリスカンの並木路、アルル》油彩・キャンヴァス東郷青児記念 損保ジャパン日本興亜美術館蔵

ポール・ゴーギャン《アリスカンの並木路、アルル》油彩・キャンヴァス東郷青児記念 損保ジャパン日本興亜美術館蔵

ポール・セザンヌ《りんごとナプキン》1879~80年 油彩・キャンヴァス 49.2×60.3cm 東郷青児記念 損保ジャパン日本興亜美術館蔵

ポール・セザンヌ《りんごとナプキン》1879~80年 油彩・キャンヴァス 49.2×60.3cm 東郷青児記念 損保ジャパン日本興亜美術館蔵最後に

芸術鑑賞というと、美術館などで厳重に管理される歴史的名画といわれるような作品の鑑賞を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。ご自身で絵を描かれる方や、余程の絵画好きでもなければそれもごく自然なことだと思います。そのような作品は、現在に至るまでの長きにわたって世界中の人々を魅了しつづけているわけで大変価値のあるものです。しかし、我々がそれらの作品を鑑賞した際に受ける感動は、その絵が描かれた当時に人々が受けた感動とは少し違っているのではないかと思うのです。

このサイトでは展覧会をより楽しむための知識解説をさせていただいていますが、なかでも歴史的背景を知ることは芸術鑑賞全般においてとても重要なことです。その点において、今を生きる芸術家によって生み出される作品というのは、我々に非常にリアルな感動を与えてくれると思います。本展に展示されているのは、コンクール公募要項にて強調されているまさに「時代の感覚を捉えた」作品だと思いました。ある意味これこそが今の私たちに最も必要な芸術なのではないでしょうか。

そういった想いから、普段“歴史的画家”の作品しか観ないという方にこそぜひ観ていただきたい展覧会です。会期も短くなってきていますので、終了までにぜひ足を運んでみてください。

以上『FACE展2018 損保ジャパン日本興亜美術賞展』のレポートでした。

『VOCA展2018 現代美術の展望ー新しい平面の作家たち』のレポートはこちら

(『VOCA展2018 現代美術の展望ー新しい平面の作家たち』 上野の森美術館 - Art-Exhibition.Tokyo)

開催概要

会期:2018年2月24日(土)~3月30日(金)

休 館 日:月曜日

会場:東郷青児記念 損保ジャパン日本興亜美術館(損保ジャパン日本興亜本社ビル42階)

開館時間:午前10時-午後6時まで(入館は午後5時30分まで)

観覧料

一 般:600円

大学生:400円※学生証をご提示ください

高校生以下:無料※生徒手帳をご提示ください

※身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を提示のご本人とその付添人1名は無料。被爆者健康手帳を提示の方はご本人のみ無料。

アクセス

会場はJR新宿駅西口から徒歩5分少々の場所にある損保ジャパン日本興亜本社ビルの42階です。今回はオフィシャルHPで紹介されているものとは違うルートを紹介します。個人的にはこちらのルートの方がわかりやすいと思いますし、雨の場合に濡れるのを最小限にできます。

スタートはJR新宿駅の「西口」改札です。“中央西口”という改札もあるので間違えないように注意してください。新宿駅は非常に複雑な造りになっているので一度違う改札を出てしまうと迷子になってしまう可能性もありますので、ここは大事なポイントです。

改札を出ると正面に大きなロータリーが見えます。このロータリーを右手方向に、円に沿うように写真奥の方へと進みます。

奥まで進むと“新宿の目”と呼ばれるモニュメントの左奥に地下歩道がありますのでそちらに進みます。

150~200m程進むと、右手側に「N-4」という地上出口がありますのでその階段を上ります。

階段を上った正面の景色です。写真左の大きなビルが損保ジャパン日本興亜本社ビルです。

信号を渡り、左に曲がります。角にある案内板が目印です。

案内板にあった通り、50m程進むと右手に階段がありますので上ります。

エントランスです。中に入ったら右に進みます。

会場はこのビルの42階ですので、専用のエレベーターに乗って上がったら到着です。チケット売り場も42階にあります。

42階から見下ろす新宿の景色はまさに絶景です。奥の方にスカイツリーが見えますね。