さいたま市浦和区の埼玉県立近代美術館にて4月7日 (土) ~ 5月20日 (日) の日程で開催中、『モダンアート再訪−ダリ、ウォーホルから草間彌生まで 福岡市美術館コレクション展』を紹介します。

このページの見出し

福岡市美術館所蔵のモダンアート作品約70点を展示

19世紀後半から20世紀後半にいたる約100年間の美術は、「モダンアート(近代美術)」と呼ばれています。この時代の美術は、次々に起こる前衛的な運動によって、目まぐるしく変化しました。そんななか1979年に開館した福岡市美術館は、九州を代表する美術館として、国内でいち早くモダンアートの収集を開始し、優れたコレクションを所蔵しています。

本展では、現在工事休館中の福岡市美術館の全面的な協力により、ヨーロッパおよびアメリカ、日本の優れた作品およそ70点が一堂に会します。シュルレアリスムから、戦後の抽象表現主義、ポップ・アートまで、欧米を中心に展開した美術の歴史をたどるとともに、戦後の日本で独自の活動を繰り広げた「具体美術協会」や「九州派」などの作品も多数展示されます。なかでも福岡を拠点とし、既存の芸術や東京を中心とする価値観に反旗を翻した前衛美術家集団「九州派」の作品が、関東でまとめて紹介されるのは貴重なことです。

21世紀に入って20年が過ぎようとしている今、モダンアートを改めて「再訪」し、その多様性と豊かさを体感してください。

6つの章を通じてモダンアートの変遷をたどる

本展では、国内外のさまざまなアーティストたちの作品約70点が、「身体」と「イメージ」をキーワードに6つの章に分けて展示され、モダンアートがどのような変遷を遂げたのか、その歴史をたどることができます。

第1章 夢の中のからだ

画家にとって人のからだは常に重要なモチーフであり、画家たちは人のからだをどこまで精緻に表現できるかを競ってきました。しかし、近代以降の美術において身体の表現はさまざまな変化を経験し、身体を現実から離脱させることを試みる画家も現れました。

ここでは、サルバドール・ダリや藤野一友などのシュルレアリスム的な作品が展示されます。

04 マルク・シャガール《空飛ぶアトラージュ》1945年 油彩・画布 福岡市美術館蔵

04 マルク・シャガール《空飛ぶアトラージュ》1945年 油彩・画布 福岡市美術館蔵

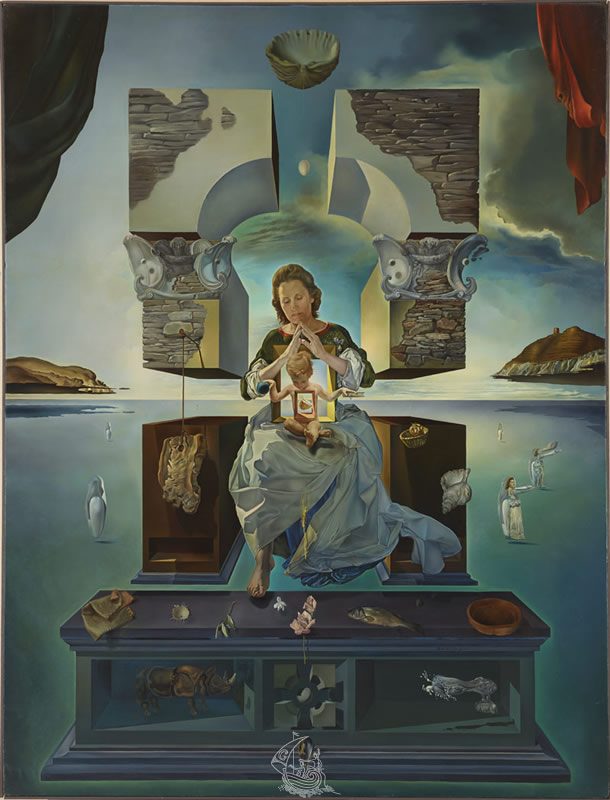

06 サルバドール・ダリ《ポルト・リガトの聖母》1950年 油彩・画布 福岡市美術館蔵

06 サルバドール・ダリ《ポルト・リガトの聖母》1950年 油彩・画布 福岡市美術館蔵

第2章 不穏な身体

ここでは、第二次世界大戦後である1950年代前半の日本で制作されたものを中心に、ある種の不穏さを秘めた人の姿を表現した作品が紹介されます。裸の女性たちのからだに青い顔料をつけ、紙に押しつけて身体を転写したイヴ・クラインの《人体測定》も印象的です。

15 イヴ・クライン《人体測定(ANT 157)》1961年 油彩・紙(画布の裏打ち)福岡市美術館蔵

15 イヴ・クライン《人体測定(ANT 157)》1961年 油彩・紙(画布の裏打ち)福岡市美術館蔵

第3章 身体と物質 —九州派・具体・アンフォルメル

ヨーロッパに由来する美術史の正系としてのモダンアートに対して、戦後の日本では過激さにおいてそれらを凌駕する独自の運動が誕生しました。一つは福岡に拠点を置いた「九州派」であり、もう一つは阪神間で活動した「具体美術協会」です。

ここではそれらに所属したアーティストたちによる超過激な作品たちとともに、フランスの批評家、ミシェル・タピエによって唱導され、具体美術協会もその活動の一翼を担ったアンフォルメル運動の主要な画家の作品も紹介されます。

17 山内重太郎《作品 5》1958年 アスファルト、ひも、顔料・板 福岡市美術館蔵

17 山内重太郎《作品 5》1958年 アスファルト、ひも、顔料・板 福岡市美術館蔵

18 桜井孝身《リンチ》1958年 ペンキ、アスファルト、プラスチック、釘、チューブ、針金・金網 福岡市美術館蔵

18 桜井孝身《リンチ》1958年 ペンキ、アスファルト、プラスチック、釘、チューブ、針金・金網 福岡市美術館蔵

20 田部光子《魚族の怒り》1959年 油彩、アスファルト、竹・板 福岡市美術館蔵

20 田部光子《魚族の怒り》1959年 油彩、アスファルト、竹・板 福岡市美術館蔵

21 尾花成春《黄色い風景 No.1》1959年 油彩、アスファルト、カシュー他・板 福岡市美術館蔵

21 尾花成春《黄色い風景 No.1》1959年 油彩、アスファルト、カシュー他・板 福岡市美術館蔵

22 菊畑茂久馬《葬送曲 No.2》1960年 アスファルト、ペンキ、陶器、段ボール・板 福岡市美術館蔵

22 菊畑茂久馬《葬送曲 No.2》1960年 アスファルト、ペンキ、陶器、段ボール・板 福岡市美術館蔵

26 白髪一雄《丹赤》1965年 油彩・画布 福岡市美術館蔵

26 白髪一雄《丹赤》1965年 油彩・画布 福岡市美術館蔵

28 吉原治良《白い円》1970年 アクリル・画布 福岡市美術館蔵

28 吉原治良《白い円》1970年 アクリル・画布 福岡市美術館蔵

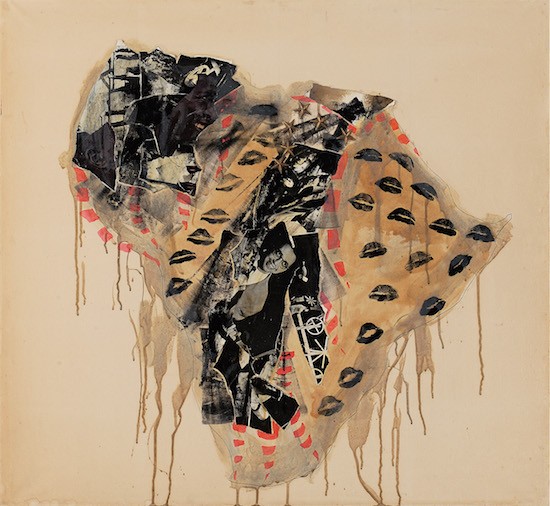

31 田部光子《プラカード》1961年 印刷物、真鍮、墨、塗料、ニス・紙(襖) 福岡市美術館蔵

31 田部光子《プラカード》1961年 印刷物、真鍮、墨、塗料、ニス・紙(襖) 福岡市美術館蔵

第4章 転用されるイメージ —ポップ・アートとその周辺

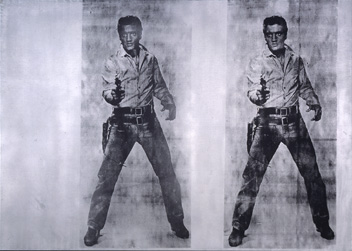

1960年代に入ると、それまで作品のオリジナリティという概念が重要視されていたモダンアートにおいて、ポップ・アートの登場とともにオリジナリティという価値そのものに疑問が突きつけられることとなります。

ここでは、作家自身によって創造されたイメージやオブジェではない、転用されたイメージによって生み出された作品を、草間彌生や風倉匠らの後年の作品も加えて紹介されます。

36 アンディ・ウォーホル《エルヴィス》1963年 シルクスクリーンインク、スプレー塗料・画布 福岡市美術館蔵

36 アンディ・ウォーホル《エルヴィス》1963年 シルクスクリーンインク、スプレー塗料・画布 福岡市美術館蔵

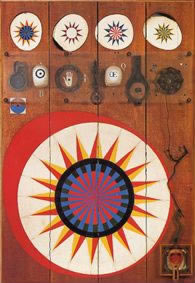

40 菊畑茂久馬《ルーレット No.1》1964年 カシュー、エナメル、鉛筆、金属、スポンジ、アクリル板・板 福岡市美術館蔵

40 菊畑茂久馬《ルーレット No.1》1964年 カシュー、エナメル、鉛筆、金属、スポンジ、アクリル板・板 福岡市美術館蔵

43 タイガー立石《大停電 '66》1966年 油彩・画布 福岡市美術館蔵

43 タイガー立石《大停電 '66》1966年 油彩・画布 福岡市美術館蔵

下:47 草間彌生《夏(2)》1985年 布、塗料、合成繊維、金属 福岡市美術館蔵

第5章 イメージの消失 ―抽象と事物

アメリカの美術批評家クレメント・グリーンバーグによれば、「モダニズムの絵画の展開とは、文学や演劇あるいは写真といったほかのジャンルが共有しうる要素をひとつひとつ削ぎ落とす過程であり、最終的に絵画のみに占有される本質とはその平面性であった」と。

ここでは、モダンアートがその極限において解体されていく様子が、アメリカとヨーロッパ、そして日本の作家の作品を通して紹介されています。

52 フランク・ステラ《バスラ門 II (分度器シリーズ)》1968年 ポリマー塗料、蛍光ポリマー塗料・画布 福岡市美術館蔵

52 フランク・ステラ《バスラ門 II (分度器シリーズ)》1968年 ポリマー塗料、蛍光ポリマー塗料・画布 福岡市美術館蔵

第6章 再来するイメージ

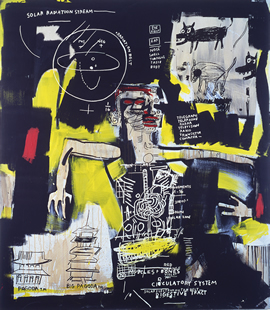

モダンアートの最終的な局面ともいえる1970年代において、再現的なイメージは消失し、作品と事物の境界さえ曖昧になりました。しかし1980年代に入ると、再びイメージが作品の中に導入されるようになります。グラフィティアートやニューペインティングと呼ばれる動向において、一度は否定された再現的なイメージが復活し、画面は賑わいを取り戻したのです。そして「ポスト・モダン」、「モダン以降」と呼ばれる、1980年代中盤以降顕著となったこの状況は、モダンアートと呼ばれる一続きの美術が、一世紀に満たない時の流れのなかで一つのサイクルを閉じたことを暗示しているのです。すなわちこの章は、モダンアートの終着点であると同時に、“再訪”のための出発点でもあるといえるでしょう。

60 ジャン=ミシェル・バスキア《無題》1984年 アクリル、オイルスティック・画布 福岡市美術館蔵

60 ジャン=ミシェル・バスキア《無題》1984年 アクリル、オイルスティック・画布 福岡市美術館蔵

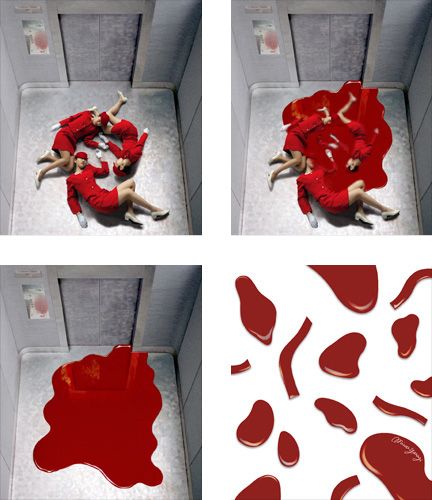

64 やなぎみわ《The White Casket》1994年 ダイレクトプリント 福岡市美術館蔵

64 やなぎみわ《The White Casket》1994年 ダイレクトプリント 福岡市美術館蔵

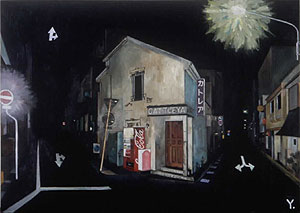

66 横尾忠則《暗夜光路 旅の夜》2001年 油彩・画布 福岡市美術館蔵

66 横尾忠則《暗夜光路 旅の夜》2001年 油彩・画布 福岡市美術館蔵レポート

本展は、2019年のリニューアルオープンに向けて休館・改修工事が行われている、九州屈指の大美術館、福岡市美術館が所蔵する名品を紹介するコレクション展であり、2018年2月から11月にかけて、鳥取、埼玉、広島、横須賀という4カ所を巡回します。

世界と日本の近代美術作品を数多く所蔵している福岡市美術館のコレクションだからこそ実現した、モダンアートを再訪するというテーマの展覧会ですが、モダンアートというと「なんだか気難しくて楽しみ方がわからない」と感じている人も多くいらっしゃるのではないでしょうか。しかし本展は、その変遷の歴史を順を追うようにたどることができる構成となっており、モダンアートへの入口としてはこれ以上ない展覧会といえると思います。

入ってすぐに目に飛び込んできたダリの《ポルト・リガトの聖母》は、まさかここで観られると思っていなかったのでとても驚きました。一昨年開催された『ダリ展』でも展示されていましたね。とても美しくて大好きな作品です。

インパクトがある作品が並ぶなか、最も印象的だったのが「九州派」と「具体美術協会」に所属した作家による作品です。どちらも東京を頂点とする権威への反発、芸術的な素材の否定といった共通の志をもったものたちによって結成された芸術集団ですが、その特徴は、作家の身体性が強調され、行為の痕跡が素材とされた物質のなかに残されている点にあります。とくに「九州派」の作品では、アスファルトや釘、針金といったとても芸術的とはいえない素材が用いられ、ときにはそこにガソリンを加えて火を放つなど、極めて破壊的な手法によって制作されています。この超過激な作品たちには思わず息をするのを忘れるほど強い衝撃を受け、非常に心を揺さぶられました。ぜひこの衝撃を多くの人に味わっていただきたいです。

このほかにも、レオナール・フジタ(藤田嗣治)や横尾忠則、草間彌生、アンディ・ウォーホルやバスキアといった国内外の著名なアーティストの作品が多数展示されています。また、モダンアートならではの立体的な作品が多いので、直接観ていただければ写真では伝わらない魅力を感じられると思います。これまでモダンアートを敬遠してきた人にこそおすすめしたい展覧会です。

開催概要

会期:2018年4月7日 (土) ~ 5月20日 (日)

休館日:月曜日(4月30日は開館)

開館時間:10:00 ~ 17:30 (入場は17:00まで)

観覧料金

一般1,000円 (800円)、大高生800円 (640円)

※( ) 内は団体20名以上の料金。 ※中学生以下、障害者手帳等をご提示の方 (付き添いの方1名を含む) は無料です。 ※併せてMOMASコレクション (1階展示室) もご覧いただけます。

東京・ミュージアムぐるっとパス2018が利用可能です。

ぐるっとパスの利用で、観覧料金が無料になります。

アクセス

会場となっている埼玉県立近代美術館は、JR京浜東北線「北浦和駅」西口から徒歩3分ほどです。

改札を出たら、左に曲がり西口へと進みます。

西口から見た景色です。美術館は、中央奥に見える木が生い茂った公園のなかにあります。

時計回りでロータリーに沿うように進んで行きます。奥の信号を渡って公園のなかに入ります。

こちらが「北浦和公園」です。そのまま公園内を進んで行きます。

すぐに美術館が見えてきます。写真中央の入口から館内に入ります。

入館したらそのまま奥に進みます。正面にチケットカウンターがありますので、こちらで入場券を購入します。ぐるっとパスをご利用の方もこちらでパスを提示してください。

奥の方へと進むと階段とエレベーターがありますので、そちらで2階に上がると本展入口に到着です。