六本木の国立新美術館では、この秋注目の展覧会『ピエール・ボナール展』が開催中です。近年再び評価が高まっているフランスの画家、ピエール・ボナールの作品が、パリのオルセー美術館から多数来日しています。初期から最晩年まで、ボナールの画業を紹介する大回顧展です。そんな本展のレポートを、鑑賞のポイントや注目作品の紹介とともにお送りします。

このページの見出し

独特の表現に魅了される ピエール・ボナールの大回顧展

知っているようでよく知らない人も多いであろう画家、ピエール・ボナール(1867‐1947年)。19世紀末のパリで活動した、ポール・ゴーギャンからの影響を受けた前衛的な芸術家集団、「ナビ派」を代表する画家です。妻であるマルト、飼っていた犬や猫たち、食卓やバスルームといった日常の親密で家庭的な空間を絵にした一方で、印象派に続く世代の画家として太陽の光に輝く風景を数多く描いています。

《ル・グラン=ランの庭で煙草を吸うピエール・ボナール》1906年頃 モダン・プリント 6.5×9cm オルセー美術館 (C)RMN-Grand Palais (musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski / distributed by AMF

日本では14年ぶりとなるピエール・ボナールの回顧展である本展では、ボナール作品を数多く所蔵するパリ・オルセー美術館のコレクションが一挙に来日し、絵を描き始めたころから晩年まで、油絵はもちろんデッサンや挿絵、写真なども展示されています。さらに初来日作品も約30点という充実ぶりで、ボナールファンの方にとっても満足度の高い内容となっているのではないでしょうか。

少しマニアックな印象のピエール・ボナールですが、実は近年世界的に評価が高まっており、2015年にオルセー美術館で開催されたピエール・ボナール展では51万人もの人が訪れ、2014年のゴッホ展に次ぐ、歴代企画展入場者数の第2位を記録したそうです。

会場入口は美術館1階です。

会場入口は美術館1階です。

そんな今再注目の画家ボナールですが、その作品は展覧会や美術館の常設展示などでよく見かけます。しかし個人的にはこれまであまりグッとこなかったこともあって、正直そこまで期待はせずに向かいました。知識もあまりなく、漠然とした印象のみをもった状態での鑑賞となりましたが、終わってみればすっかりその個性的な作品の数々に魅了されてしまいました。

写実主義を否定し、浮世絵からも影響を受けた装飾的かつ様式的な画面構成。印象派の流れを汲む、鮮烈な色彩によって目にした光景の印象をいかに絵画化するかという挑戦。室内画から風景画、描いたモティーフも実に多様です。なかには3mほどの大作もあります。少し地味なイメージでしたが、実際はかなり貪欲にさまざまな表現にチャレンジしており、こんな素晴らしい画家だったのかと驚きの連続でした。そしてなによりその色彩表現がなんとも心地よく、すっかり長居してしまいました。

本展はキャリアの全容を概観する構成となっていますので、予備知識がなくても十分楽しめます。これまではナビ派時代の作品を中心に紹介されることが多かったようですが、本展では初期の作品や晩年の作品も多数出品されており、これを機に日本でもボナール人気が高まるのは間違いないでしょう。ぜひ、あまりボナールを知らないという方に見ていただきたい展覧会です。

混雑状況

向かったのは会期のちょうど中盤あたり、平日のお昼過ぎでしたが、それほど混雑はしていませんでした。会場内はそれなりに賑わっているものの、作品ひとつに最大5人ほどの人だかりといったところで、鑑賞するうえでストレスを感じることはありません。

少しでも空いているときに行きたいという方におすすめの時間帯は金・土曜日の夕方以降です。夜間開館日である金・土曜日は20時まで開館しているので、お仕事帰りや学校帰りにも最適ではないでしょうか。ちなみに国立新美術館は平日であっても18時までと、ほかの美術館よりも遅くまで開館していますので土日を避けて平日に向かうというのもおすすめです。この場合も遅めの時間帯の方が空いていると思われます。

作品点数と所要時間

本展の出品作品は出品目録によると全部で132点となっています。なかなかボリュームがありますが、そのなかには写真が30点ほど、スケッチや本の挿絵なども含んでいますので、それほど“重たい”という感じはしません。最も注目度の高いであろう油彩画は72点です。

所要時間は1時間30分ほどが目安となると思いますが、ボナールの作品は目を凝らしてみると色々な発見がありますので、2時間くらいかけてじっくり鑑賞することをおすすめします。

【ここに注目】本展の鑑賞ポイントは?

本展はおおむね年代順に作品が展示されていますので、キャリアを通した画風やモティーフなどの変遷がよくわかります。そのなかでも閉鎖的な雰囲気の室内を描いていた時代から、印象派の影響を強く感じさせる美しい風景画を描いた時代の対比に、ボナールの画家としての幅が表れています。こういった創作の軌跡を、画家の生涯や人間性とともに見ていくと、気づいたらその不思議な世界に魅了されていることでしょう。

ボナール作品の大きな魅力は、ぼんやりとした印象の画面にあります。これは、そこにある事物が何であるかを認識し、それらの位置関係や空間の奥行きを把握する以前の総体的な感覚をカンヴァス上に出現させようとした結果です。この、目がとらえた形や色がものとして意味をなす以前の印象を絵にする試みを、ボナールは「視神経の冒険の転写」と表現しています。ですから、頭で考えるのではなく、この“冒険”に身を投じることが本展を楽しむ最大の秘訣ではないでしょうか。

章構成

1.日本かぶれのナビ

印象派に続く世代に属するピエール・ボナールは、1887年、19歳のときにパリの画塾アカデミー・ジュリアンに通い始め、画家の道を志します。翌年ナビ派が誕生すると、ボナールはその美学に共鳴する中心的メンバーとして、平坦な色面を組み合わせて身近な主題を描くことに没頭していきます。ちなみに、「ナビ」とはヘブライ語の「預言者(nabiya)」に由来する名称です。

1890年、ナビ派の画家たちは、国立美術学校(エコール・デ・ボザール)で開催された「日本の版画展」に大きな衝撃を受けます。ボナールは浮世絵から学んだことを身近な人物やパリの日常生活の描写へと溶け込ませていきます。そしてボナールは、浮世絵からの強い影響が現れた《黄昏(クロッケーの試合)》を見た美術批評家のフェリックス・フェネオンに「日本かぶれのナビ」と評されることとなります。

》-580x463.jpg)

ピエール・ボナール《黄昏(クロッケーの試合)》1892年 油彩、カンヴァス オルセー美術館 © RMN-Grand Palais (musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski / distributed by AMF

ピエール・ボナール《庭の女性たち》1890-91年 デトランプ、カンヴァスに貼り付けた紙(4点組装飾パネル) 160.5×48cm(各) オルセー美術館 (C)RMN-Grand Palais (musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski / distributed by AMF

ピエール・ボナール《白い猫》1894年 油彩、厚紙 オルセー美術館 ©RMN-Grand Palais (musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski / distributed by AMF

ピエール・ボナール《ランプの下の昼食》1898年 油彩、板に貼られた厚紙 オルセー美術館© RMN-Grand Palais (musée d'Orsay) / Adrien Didierjean / distributed by AMF

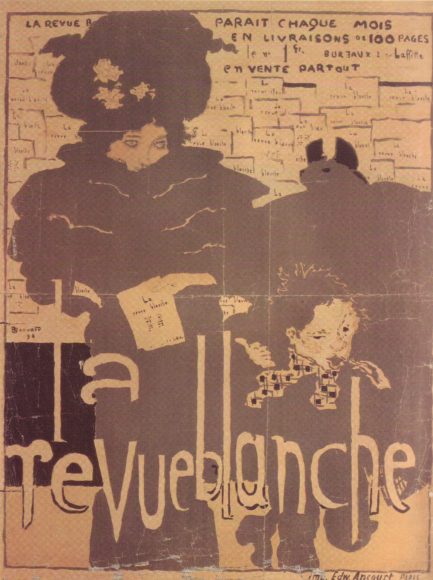

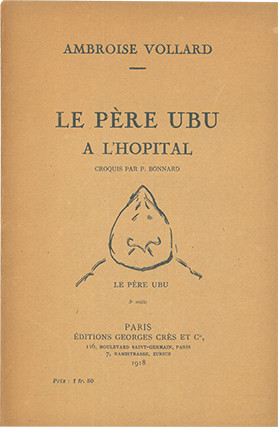

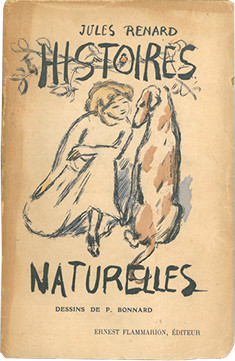

2.ナビ派時代のグラフィック・アート

ボナールの父は息子が法律の道に進むことを望んでいましたが、当のボナールは大学で法律を学ぶ傍ら絵画制作に励んでいました。そして1889年、ボナールの制作したポスターがフランス=シャンパーニュの広告コンクールで受賞し、賞金100フランを獲得したことをきっかけに、父はようやく息子が画家になることを認めました。

受賞したポスター《フランス=シャンパーニュ》は1891年にパリの街中に貼り出されて話題を呼び、ボナールが芸術家としてのキャリアをスタートさせるきっかけとなります。その後ボナールは、リトグラフによるポスターや本の挿絵、版画集の制作にも精力的に取り組みました。

3.スナップショット

1889年、コダック社の創業者ジョージ・イーストマンが感光性乳剤を塗布した柔軟性のあるフィルムの販売を開始し、写真はより身近な存在になりました。それまではプロにしか扱えない代物であった写真機が、これを機にアメリカやヨーロッパで多くのアマチュアの手に渡ることになったのです。

ボナールは1890年代初頭から写真を撮り始め、250枚を超える写真が今も残されています。カメラを手にした当時の画家たちは、とりわけフレーミングと光の観点から写真に興味をもっていましたが、ボナールは生の移ろいを写し留めるために写真を撮りました。またこれらの写真は、ボナールが同時に手がけていたさまざまな芸術の表現技法と、その着想源となった数々の主題のあいだを行き来する彼の創造性を明らかにしています。

《ル・グラン=ランの庭で煙草を吸うピエール・ボナール》1906年頃 モダン・プリント 6.5×9cm オルセー美術館 (C)RMN-Grand Palais (musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski / distributed by AMF

4.近代の水の精(ナイアス)たち

ボナールは女性の身体を主題として、造形表現の可能性を探求しました。1908年ごろから身体を洗う裸婦の主題に取り組むようになり、モンマルトルのアパルトマンでは数々の裸婦画が生み出されました。この浴室の裸婦という主題には、そのモデルとして多く描かれた妻のマルトが持病の神経障害の治療のため、一日に何度も入浴していたことが影響していると考えられています。

ボナールはモデルにポーズを取らせるよりも、日常的な動作に没頭させることを好みました。目で見たものをそのまま再現することを拒み、画家は想像や記憶、感情を拠りどころとして浴室の裸婦を描いたのです。

5.室内と静物 「芸術作品―時間の静止」

ボナールは、そこにある事物が何であるかを認識し、それらの位置関係や空間の奥行きを把握する以前の、総体的な感覚をカンヴァス上に出現させようとしました。これを後年「不意に部屋に入ったとき一度に目に見えるもの」と語っています。その言葉どおり、ボナールは生涯にわたってマルトをはじめとする家族や動物たちが集う親密な室内空間を描き続けました。なかでも画面の手前にテーブルを置き、その奥に人物や動物を配した構図が非常に多く見られます。また、ロココ時代のフランスの画家、シャルダンを崇拝していたボナールは、テーブルの隅にモティーフを置くことにも喜びを覚えていました。

対象がもたらす感覚を捉えようとしたボナールは、実際に絵画を制作するにあたり、モティーフを目の前にして描いたわけではありませんでした。まず目にした光景や対象を素早くスケッチし、そのスケッチと記憶を頼りにアトリエでカンヴァスに向かっていたのです。また、複数のカンヴァスを壁にピンで止め、同時に取り組んでいたボナールは、非常に制作の遅い画家でもありました。数年にわたって描き続けることもしばしばで、ときには10年以上の時を経て、再び着手された作品もあります。ボナールは、記憶と自らが描きつつあるイメージのあいだを行き来しながら筆を重ねました。その過程で、ときに記憶は変容し、カンヴァス上での新たな発見が重なって、他ならぬボナールの絵画空間が生まれるのです。

ピエール・ボナール《桟敷席》1908年 油彩、カンヴァス オルセー美術館 © RMN-Grand Palais (musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski / distributed by AMF

6.ノルマンディーやその他の風景

パリで画家としてのキャリアをスタートさせたボナールは、やがてノルマンディー地方の自然に魅了されるようになります。その後、クロード・モネの『睡蓮』の展示を見たことをきっかけに、1909年の冬、ボナールはジヴェルニーのモネの家を初めて訪れました。翌1910年には、ジヴェルニーにほど近いヴェルノンに小さな家を借り、1912年にこの家を購入して「マ・ルロット(私の家馬車)」と名付けて1938年まで定期的に滞在します。ここでの暮らしはボナールの創作意欲をおおいに刺激し、風景や静物、水浴をするマルトなどを主題に、100点を超える作品が制作されました。

そのほかにも、ヴェルノンからさらに北西に位置するドーヴィルやその対岸のトル―ヴィルも頻繁に訪れ、さらにはノルマンディーだけでなく、大西洋に面したフランス南西部の海岸も、ボナールの制作の舞台となりました。ノルマンディー地方の海岸や大西洋沿岸をめぐりながら、ボナールは表情豊かな海景画を多く生み出したのです。

ピエール・ボナール《ボート遊び》 1907年 油彩、カンヴァス オルセー美術館 © Musée d'Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt / distributed by AMF © RMN-Grand Palais (musée d'Orsay) / image RMN-GP / distributed by AMF

7.終わりなき夏

ノルマンディー地方での制作と前後して、ボナールは南フランスの光を発見します。1909年にはコート・ダジュールの港町サン=トロペに初めて長期滞在し、その後1910年代から30年代にかけて、パリと北フランス、そして南フランスを渡り歩きながら制作に励む日々を過ごしました。こうした暮らしのなかで、異なる気候や風土をもつ土地それぞれの風景画を描く一方、ボナールはどこの風景とも判別のつかない作品を生み出します。さらにこの時期には、自らを画家=装飾家とみなしていたボナールのもとに、大型の装飾画の注文が多く舞い込みました。

1900年代の半ばからコート・ダジュール沿岸を毎年のように訪れていたボナールは、1926年にカンヌに近いル・カネの丘の上に建つ家「ル・ボスケ(茂み)」を購入し、飽きることなくここからの風景を描きました。この家を購入したあとも、フランス各地を転々としていたボナールですが、1939年以降は、第二次世界大戦の戦火を避けてル・カネに引きこもることになります。

その後ボナールは終戦後の1945年と46年に数回パリに滞在したことを除いては、1947年に亡くなるまでル・カネに留まり、決して終わることのない「夏」を描き続けます。そして画家が死の目前まで手を入れた作品もまた、夏に実を結ぶ《花咲くアーモンドの木》でした。

ピエール・ボナール《水の戯れ あるいは 旅》1906-10年 油彩、カンヴァス オルセー美術館 © RMN-Grand Palais (musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski / distributed by AMF

ピエール・ボナール《花咲くアーモンドの木》1946-47年 油彩、カンヴァス オルセー美術館(ポンピドゥー・センター、国立近代美術館寄託) © RMN-Grand Palais (musée d'Orsay) / image RMN-GP / distributed by AMF