早いもので2018年もいよいよ年の瀬を迎えました。今年も日本全国で数多くの素晴らしい展覧会が開催されましたが、なかでも東京およびその周辺の地域には国内外から歴史的傑作が集まりました。この一年を振り返る意味で、個人的に印象に残っている展覧会ベスト10を紹介します。みなさんも一緒に今年一年を思い返していただければと思います。

このページの見出し

第10位

『入江明日香展 ー細密のファンタジーー』横浜髙島屋ギャラリー

9/19〜10/1まで横浜髙島屋ギャラリーで開催された、若手銅版画家・入江明日香の初となる大規模な個展です。彼女の作品の特徴は、銅版画の手法で刷られた手漉き和紙をコラージュし、水彩・墨・箔・胡粉などを施す特殊な技法にあります。複数の素材や技法を組み合わせた作品はミクストメディアと呼ばれ、版画と手描きの境目は間近でみてもわからないほど繊細です。美しい色彩も印象的で、見ていてわくわくする素敵な作品ばかりです。

実は入江明日香を知ったのはこの展覧会の直前で、たまたま本屋で彼女の画集が目にとまり、気になって調べたらちょうど個展が開催されるという奇跡的なタイミングだったのです。実際に生で見ると画集ではわからない立体感に驚きました。今後目が離せないアーティストの筆頭です。

第9位

『マルセル・デュシャンと日本美術』東京国立博物館

現代美術の父とも呼ばれるフランスの芸術家、マルセル・デュシャンの作品150点余りによって彼の足跡をたどる展覧会です。買ってきた自転車の車輪をこれまた買ってきた椅子に突き刺しただけの作品からスタートする衝撃的な内容。小便器にサイン(しかも自分の名前ではない)を入れ《泉》というタイトルがつけられた、なんともふざけた作品がガラスケースに囲われて展示してある。そしてそれを必死になって写真を撮る自分。一体あれはなんだったんだとあとになって我に返り、色々なことを考えさせられました。芸術とは何なのか。歴史的名画を見た自分が感じている感動は本物なのか。「芸術は見るのではなく考えるものだ」というデュシャンの言葉が、鋭く胸に刺さりました。

本展は2部構成になっており、第1部は「デュシャン 人と作品」としてデュシャンの作品を展示しています。画家を志していた若いころの絵も印象的でした。そして第2部は「デュシャンの向こうに日本がみえる。」と題し、東京国立博物館の日本美術コレクションを展示して、そこにデュシャン作品との共通点を見出すという趣旨です。東京国立博物館だからこそ実現できたおもしろい企画だと思いました。

第8位

『ブリューゲル展 画家一族 150年の系譜』東京都美術館

16、17世紀のヨーロッパにおいて最も影響力をもった天才画家一族、ブリューゲル一族の150年にも及ぶ繁栄の歴史を、貴重なプライベート・コレクションの数々で紹介する展覧会。1月に東京都美術館にて開催され、来月からは福島に巡回します。多くが普段美術館では見られない貴重なプライベート・コレクションという見逃せない展覧会でした。フランドル絵画の特徴である細密な描写は思わず息をのむほどです。

会期序盤はワンフロア撮影可能という超太っ腹な対応には驚きました。ヤン親子による《机上の花瓶に入ったチューリップと薔薇》をはじめとする美しい花の絵が素晴らしかったですね。ピーテル・ブリューゲル2世による《野外での婚礼の踊り》に描かれた人物たちのなんともいえない表情もとても印象に残っています。

第7位

『ルドン―秘密の花園』三菱一号館美術館

2月に開催されたルドン展は、ルドンが生涯描き続けた「植物」に焦点を当てた世界初の展覧会でした。奇妙で暗い作品のイメージがあったルドンですが、色彩豊かな作品も数多く描いていて少し驚きました。本展最大の目玉展示である《グラン・ブーケ(大きな花束)》を中心としたロベール・ド・ドムシー男爵の城館を飾った16点の壁画は、日本初公開であると同時に、まとめての展示はおそらくこれが最後の機会になるとのこと。

オディロン・ルドン[ドムシー男爵の城館の食堂壁画15枚のうち]上段左から《黄色い背景の樹》/《人物》2/《人物(黄色い花)》/《黄色い背景の樹》 下段左から《花のフリーズ(赤いひな菊)》/《花と実のフリーズ》 以上すべて、1900-1901年 木炭、油彩、デトランプ・カンヴァス オルセー美術館蔵 Photo(C)RMN-Grand Palais (musee d’Orsay) / Herve Lewandowski / distributed by AMF

実は展覧会の会場であった三菱一号館美術館にはこのとき初めて行ったのですが、そのおしゃれな空間にとても感動したのを今でも覚えています。夜だったのもあのいい雰囲気に影響していたでしょう。展覧会の内容と相まって強く印象に残る鑑賞体験でした。

第6位

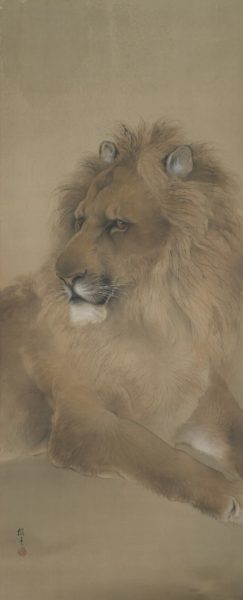

『生誕140年記念特別展 木島櫻谷 PartⅠ近代動物画の冒険』泉屋博古館分館

明治から昭和初期にかけて活躍した京都の日本画家、木島櫻谷の動物画を集めた展覧会です。知名度はそれほど高くない櫻谷ですが、四条派の伝統を受け継いだ技巧的な写生力と情趣ある画風で「最後の四条派」とまで称され、明治後半から大正期にかけては文部省美術展(文展)の花形としても活躍しました。なかでも高く評価されたのが動物画で、近代日本画の先駆者とされる竹内栖鳳、その弟子にして師を凌ぐとも評された西村五雲とならんで京都画壇における三大動物画家のひとりとも呼ばれました。

お恥ずかしながらその名を知らずに見に行ったにですが、その卓越した技術に圧倒されてしまいました。特に、一本一本の毛を墨の濃淡で描く「毛描き」という手法によってリアルに表現された質感には驚かされます。比較的規模の小さな展覧会ではありましたが、その満足度は大きな展覧会にも引けを取らないものでした。

第5位

『特別展 縄文―1万年の美の鼓動』東京国立博物館

7月に東京国立博物館で開催された本展には、日本全国から約200件の縄文土器や土偶が集結しました。正直なところさすがに興味ないなと思いながら向かったのですが、いやはや行ってよかったと大満足の展覧会でした。キャッチコピーにもなっているとおり、本展は土器や土偶を日本美術の原点と捉え、その魅力を紹介するものです。そもそもその発想自体がなかったので驚きましたが、たしかによく考えてみれば煮炊きの道具である土器があんなに装飾的である必要はないわけです。実用性よりも装飾性を優先するというのはもはや芸術作品に他ならないでしょう。それを今から1万年以上前の人々が作っていたというのは衝撃的です。

長いあいだあくまでも考古学の研究対象とされてきた縄文土器ですが、岡本太郎をはじめとする偉大な芸術家や作家たちが芸術的価値を見出したことで、日本美術史のはじまりは飛鳥時代から縄文時代に引き上げられました。まさにそれと同じように、本展は見るものの芸術鑑賞における守備範囲を大きく広げてくれる素晴らしい展覧会でした。

第4位

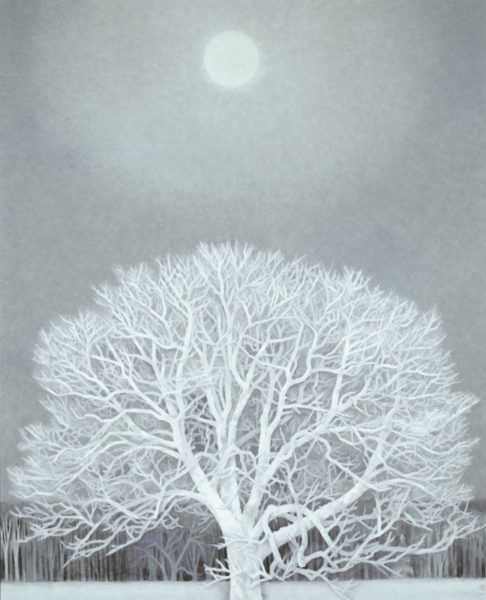

『生誕110年 東山魁夷展』国立新美術館

10/24〜12/3というかなり短い会期ながら、連日大盛況だった東山魁夷展。日本画の展覧会で何度も作品を見ていますが、正直なところそれほど魅力的には思えなかったこともあり、同時に開催していたボナール展のついでくらいの気持ちで向かいました。噂どおりの大混雑で心も折れそうになりながら鑑賞していくと、「あれあれ、なんだかいいんじゃない?」とその魅力にどんどん引き込まれていき、最後には涙が出そうなほど感動してしまいました。大味なイメージをいだいていましたが、実際はとても繊細でとにかく美しいです。

もしかすると、これまで好きではなかったのはあまり日本画然としていないと感じたからかもしれません。しかし作品をまとめて鑑賞すると、実に「日本画らしい日本画」であることがわかり、東山魁夷という画家は自分にとってフェイバリットのひとりとなりました。

第3位

『仁和寺と御室派のみほとけ ー天平と真言密教の名宝ー』東京国立博物館

1月に開催された仁和寺展は、京都の古刹仁和寺の寺宝と、仁和寺を総本山とする全国の真言宗御室派寺院が所蔵する名宝の数々が一堂に会した展覧会です。個人的に仏像が好きなこともあって貴重な秘仏も多数展示された本展はまさに至福の空間でした。展示前半は仁和寺、真言密教に関する資料や仏画・法具等などの展示だったため、仏像自体の数がそれほど多かったわけではありませんが、その質の高さは今年開催されたどの仏像展をも凌ぎます。

なかでも印象的だったのが、僧侶の修行道場のため普段一般には非公開の観音堂が、展示室に再現されていたことでしょう。実際に安置されている仏像33体が展示されるというありえない光景に思わず目を疑いました。お客さんのなかにはレプリカだと思い込んでいる方もいらっしゃいましたが、わけもありません。しかも写真撮影OKというからまた驚きです。もう二度とない超貴重な展示を見られてよかったと今でも思います。このほか、本当に千本以上の手がある《千手観音坐像》や33年に一度しか開帳されない秘仏、福井・中山寺の本尊《馬頭観音菩薩坐像》など、見どころ満載の展覧会でした。

第2位

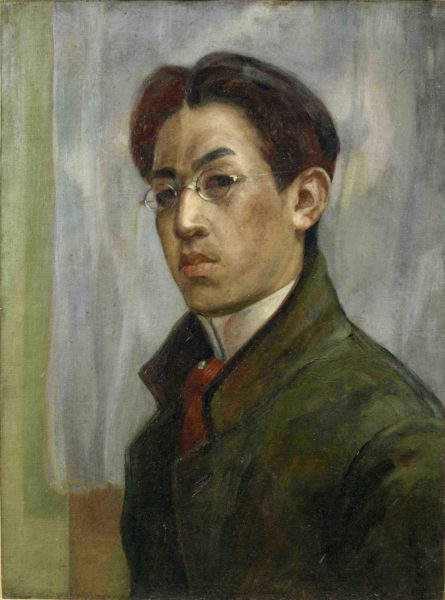

『没後50年 藤田嗣治展』東京都美術館

7月の終わりから10月まで開催され、その後京都にも巡回した藤田嗣治展。明治半ばの日本で生まれるも、80年を超える人生の約半分をフランスで暮らしたうえ、晩年はフランス国籍を取得してレオナール・フジタとして活動した彼の波乱の画家人生をたどる過去最大規模の回顧展です。これまで数点の藤田作品を目にしたことがありましたが、これまたあまりピンとこなかったため、本展を見に行くまではあまり乗り気ではありませんでした。しかしここが回顧展のいいところで、知識もなくあまり好きではない画家であっても、多くの作品をひとつずつ見ていくうちに、どんどん感情移入していくのです。本展ではまず、東京美術学校在学時代とあまり知られていない26歳で最初にパリに渡ったころの画風が定まっていない作品が展示されます。そしてそこから徐々に画風が変化していき、最終的には達観したような宗教画にたどり着くのです。

藤田嗣治《私の部屋、目覚まし時 計のある静物》1921年 油彩、カンヴァス ポンピドゥー・センター(フランス・パリ)蔵 © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Jean-Claude Planchet / distributed by AMF © Fondation Foujita / ADAGP, Paris & JASPAR, Tokyo, 2017 E2833

藤田嗣治(レオナール・フジタ)《礼拝》1962-63年 油彩・カンヴァス パリ市立近代美術館(フランス)蔵 © Musée d’ Art Moderne / Roger-Viollet © Fondation Foujita / ADAGP, Paris & JASPAR, Tokyo, 2017 E2833

個人的には戦後に日本を離れたあとの細かく描き込まれた作品が好みですが、初期の作品も味があっていいです。そう思えたのは画業を通覧することでさまざまな模索と葛藤が垣間みえ、作品の見え方が変わっていったからでしょう。結果的に藤田嗣治は、東山魁夷と同様に大好きな画家のひとりとなりました。こういった出会いがたくさんの展覧会を見にいくことの醍醐味でしょう。

第1位

『ムンク展―共鳴する魂の叫び』東京都美術館

現在も絶賛開催中のムンク展は、連日大盛況となっているようですね。ムンクの作品は今回初めて見ましたが、どれも本当に魅力的でした。本展は画家の故郷、ノルウェーのオスロ市立ムンク美術館が誇る世界最大のコレクションを中心に、約100点によって構成される大回顧展です。人間の内面が強烈に表現された代表作の数々から、あまり知られていない鮮やかな色彩による晩年の作品に至るまで、約60年にわたるムンクの画業を紹介しています。そして、複数のバリエーションが存在する《叫び》のうち、ムンク美術館が所蔵するテンペラ・油彩画の《叫び》が初来日しています。

あまりにも有名な《叫び》ですが、今回来日したものも含め4点(版画を除く)が現存しています。私たちが最も目にする機会が多いのは、1893年に描かれたテンペラ・クレヨンのバージョンですが、個人的には今回のテンペラ・油彩画のものが一番どんよりしたムンクらしさがあって好きです。見ていると画面に吸い込まれるような錯覚に襲われる、とてつもないパワーに満ちた作品だと感じました。ムンクの作品はとにかく作品が放つエネルギーが凄まじいのです。これまでに経験したことのない感覚に酔いしれる、素晴らしい芸術体験ができました。いよいよ会期も残り少なくなってきましたので、まで行かれていない方はぜひ。一点の曇りなく、今年最も心動かされた展覧会です。

最後に

いかがだったでしょうか。皆さんのお気に入りはランクインしていたでしょうか。こうやって一年を振り返ってみると、あらためて感動がよみがえってきました。ちなみに、このサイトを立ち上げたのがちょうど昨年の終わりごろで、それがきっかけとなり今年はこれまでにないくらい多くの展覧会を見に行きました。同じ展覧会に複数回行ったものを除くと、7、80回ほどでしょうか(記事を書けていないものが大量に…)。“食わず嫌い”をしないことをテーマに掲げ、あらゆるジャンルの展覧会を見に行きましたが、そのおかげで自分の感性は確実に豊かになったと感じています。あまり好きではないジャンルや作家であっても、実際に作品を見ると印象は変わるものです。このサイトは、ひとりでも多くの方が素晴らしい芸術に出会うきっかけになればという思いで運営しています。一年目はなんともつたないサイト運営になってしまいましたが、来年はしっかりと情報を発信していきたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いします。それでは良いお年をお迎えください。

》-460x600.jpg)