東京、上野公園の国立西洋美術館に『北斎とジャポニスム HOKUSAIが西洋に与えた衝撃』を観に行きました。葛飾北斎が西洋美術に与えた影響を、双方の作品を比較しながら知ることの出来るこの展覧会のレポートと解説をお送りします。

このページの見出し

会場内は非常に混雑

僕が行ったのは金曜日の14時頃でしたが、待ち時間こそ発生していないものの、会場内は非常に混雑していました。毎度のことですが、テレビ等で取り上げられると一気に注目度が高まりますし、会期末になるとより混雑する可能性がありますから早めに行かれることをおすすめします。毎週金曜日と土曜日は夜8時まで開館しているのですが、夜は比較的空いている傾向があるので、狙い目だと思います。

混雑していた影響もあり一点一点じっくりと鑑賞するのは難しかったので、比較的さらっと鑑賞した印象でしたが、それでも全て観るのに2時間くらいかかりました。この後展覧会の内容について解説させていただきますので、そこでポイントを押さえてから行ってもらえれば、混雑の中でも効率よく鑑賞していただけるのではないかと思います。

音声ガイドは俳優の松重豊さん

音声ガイドのナレーションは俳優の松重 豊さんが担当。19世紀のパリに生きた「ある美術店店主」という設定で主要作品の見どころを解説してくれます。渋い声が素敵でした。個々の作品についての解説文が掲示されていませんでしたので、音声ガイドはとても意義のあるものだと思います。

展覧会入口にて1台550円で借りられます。

かわいいミニ図録がおすすめ

図録に関してですが、通常の公式図録と主要作品がダイジェストで掲載されたミニ図録の2種類あります。通常版の公式図録は、出品全作品の画像と主要作品・作家の解説、本展監修の馬渕明子国立西洋美術館長ほか専門家によるテキスト7本が収録された"完全保存版"です。

ミニ図録はその名の通り小ぶりなサイズのダイジェスト版ですが、作品の写真はオールカラー、各章ならびに主要作品の解説も掲載されていますし、ハードカバーで造りもしっかりしています。今回はこちらを購入しました。もちろん通常版の方には全出品作品が大きなサイズで掲載されていますし、解説の量も桁違いに多いですから、より深い理解を得たい方には断然通常版がおすすめです。

価格は通常版が3000円、ミニ図録が1300円です。

ちなみにミニ図録の方には会場限定でかわいい紙袋が付いてきました。

展覧会解説

開国後の19世紀後半、日本の美術は瞬く間に西洋の人々を魅了し、"ジャポニスム"という現象が生まれました。そのなかで最も注目されたのが、浮世絵師・葛飾北斎です。その影響は、印象派の画家をはじめとして、彫刻や装飾工芸などあらゆる分野に及びました。北斎は、西洋美術の発展の過程において、とても重要な役割を果たしたのです。

この展覧会は、西洋近代芸術の展開を"北斎とジャポニスム"という観点から紹介する、世界初の展覧会です。国内外の美術館や個人コレクターが所蔵するモネ、ドガ、セザンヌ、ゴーガンをはじめとした西洋芸術の名作約220点と、北斎の錦絵約40点、版本約70冊の計約110点を併せて展示し、比較しながら鑑賞することで、いかに北斎が西洋に強い影響を及ぼしたのかを学ぶことが出来ます。また、西洋の芸術家の作品を通して北斎の新たな魅力も感じられることでしょう。

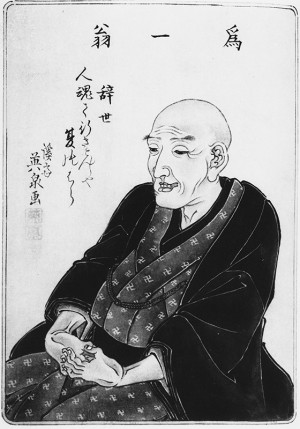

北斎とは

葛飾北斎【宝暦10年(1760年)~嘉永2年(1849年)】は、江戸時代後期を代表する浮世絵師であり化政文化を代表する一人です。狂歌本や読本挿絵、『北斎漫画』に代表される絵手本などの版本、錦絵版画、肉筆画などを手がけました。「冨嶽三十六景」は言わずと知れた代表傑作で、歌川広重とならんで江戸時代後期に浮世絵における風景画のジャンルを確立させた世界的にも著名な画家です。

ジャポニスムとは

日本は、17世紀初めから19世紀半ばまで鎖国体制を取っていたため、西洋世界との交流はほとんどありませんでした。従って、西洋では日本についての知識が極めて少なかったので、開国とともにやってきた多くの西洋人が、日本の品物を持ち帰ったり、その様子を紀行本に書いたりしたことで、日本に対する関心が急速に高まりました。

また同じ頃、ロンドンやパリ、ウィーンなどで万国博覧会が開かれ、そこでも日本の展示は人気を博しました。そうしたなかで、新しい美術表現を模索していた西洋の美術家が、日本の表現の方法を取り入れ、自分たちの芸術を発展させたのが“ジャポニスム”です。

展覧会はテーマ、モチーフごとに分けられた、6つの章で構成されており、西洋の芸術家たちが北斎のどのような表現に興味を持ち、影響を受けたのかを複数の視点から観ることが出来ます。

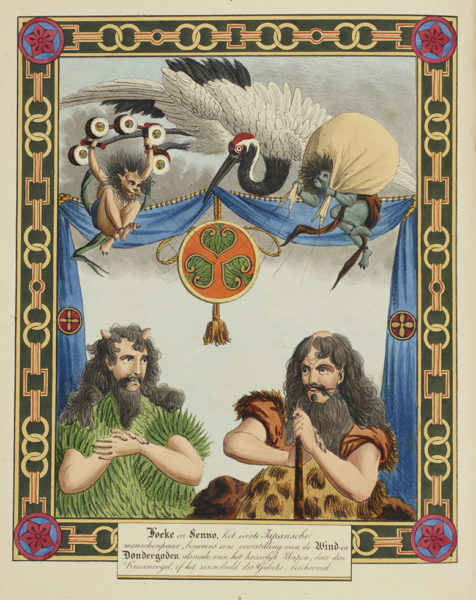

Ⅰ.北斎の西洋における受容

日本が1854年に開国して間もなく、来日した外交官たちによる日本についての紀行書などが西洋各国で次々と刊行されましたが、そこには北斎によって描かれた挿絵が多数掲載されていました。これらは、画家の名前は掲載されないまま画像だけが複製されたもので、日本の風俗や情景を表すのに都合がよかった為、挿絵に使われたのです。

一方で、フランスとイギリスでは、開国後早くから北斎の作品は収集の対象となり、コレクションされました。そんな中、造形の研究のため北斎の絵本などから人物や情景を模写する芸術家が現れたのでした。

Ⅱ.北斎と人物

日本人は江戸時代に西洋から入ってきた版画などを見て、人物が立体的かつ写実的に描かれていることに驚かされました。一方で西洋人も、日本から来る浮世絵などが、極めて簡素ながらも人の表情や動作、体のつくりなどを的確に表現していることに驚いたのでした。どちらも「写実」という同じ目的を持っていながら、その表現方法が全く違っていたことにお互い惹かれ合ったのです。

そのなかでもドガは、北斎が描くリアリティのある庶民の日常の身体に強い関心を寄せました。若い女性の身体を、美しい顔立ちとプロポーションから切り離し、見られていることを意識しない自然な姿を描きました。

その他にも、北斎が描いた人体の日常性や人の作る“形”の面白さは、多くの画家に影響を与えました。

Ⅲ.北斎と動物

日本の花鳥画と西洋の動物画は、それぞれ全く異なる自然観の上で成り立ったものでした。自然全体を想起させる導入口として動植物をとらえる花鳥画に対して、西洋において小動物や鳥、魚、爬虫類や昆虫などの小さな生命たちは、神話や宗教、道徳上の象徴にこそなれど、それ自体が作品の中心を占めることはまずなかったのです。そんななか、形や動きを簡潔に描写しつつ、ユーモアまで感じさせる北斎の動物たちは、印象派やポスト印象派をはじめとした多くの芸術家たちの創作欲を刺激しました。

一方、西洋において元々動物図案が存在した装飾工芸の分野では、北斎の動物モチーフが瞬く間に浸透していきました。フランス、イギリスやアメリカにおいても、北斎の動物図は数えきれない装飾芸術に取り込まれていきます。絵画にとどまらない北斎の影響を確認してみてください。

ポール・ゴーガン 《三匹の子犬のいる静物》 1888年 油彩、板 ニューヨーク近代美術館 The Museum of Modern Art, New York. Mrs. Simon Guggenheim Fund. Acc. n. :48.1952. DIGITAL IMAGE ©2017 The Museum of Modern Art / Scala, Florence

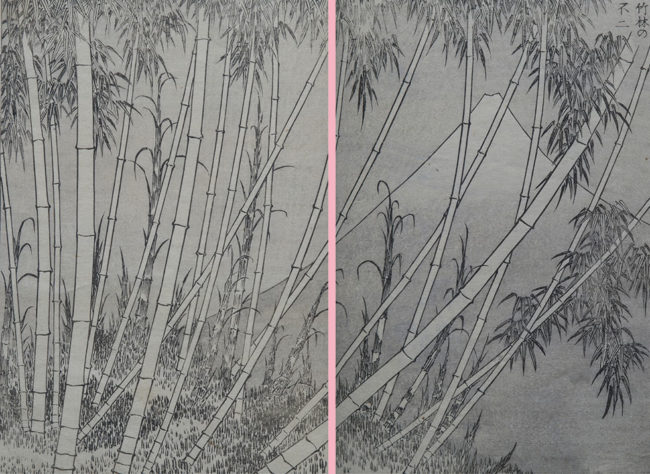

Ⅳ.北斎と植物

西洋では伝統的に、聖書や古代文学を扱う歴史画が最高位に据えられていましたが、逆に植物モチーフなどの静物画は低位に位置付けられていました。しかし、日本美術においては古典詩歌の伝統に則り、草木や花々が重要なテーマになりました。そこに見られる日本人の自然に対する親しみは、西洋人の植物に対する価値観に影響を及ぼしたのです。

西洋の静物画において描かれるのは、花瓶に活けられた植物ですが、日本の花鳥画で描かれるのは地に根を張って空を仰ぐ花々です。もちろん北斎の描く花々にも、大きな自然の一部として植物をとらえる花鳥画の伝統は引き継がれており、そこに植物の真の姿を感じ取ったファン・ゴッホやモネは、野に咲く花に歩み寄り、その姿を画面いっぱいにクローズアップして描きました。

葛飾北斎 《牡丹に蝶》 天保2-4年(1831-33)頃 横大判錦絵 ミネアポリス美術館 Minneapolis Institute of Art, Bequest of Richard P. Gale 74.1.211 Photo: Minneapolis Institute of Art

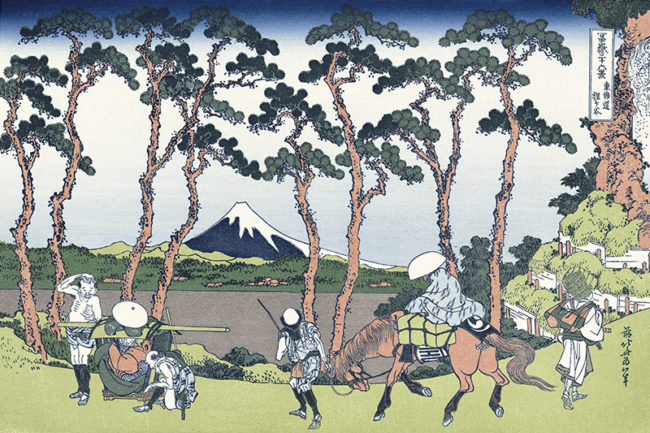

Ⅴ.北斎と風景

西洋において風景を描くことは、神が与え、支配する自然の壮大さと豊かさを表現することであり、そのためには遠近法に則り、手前に大きな木々や岩を配し、奥に山や海などを描くよう求められていたため、独創性を発揮するには描く要素の配置を変えるくらいしかありませんでした。

そんななか、北斎の描く風景は人間の視覚体験をもとに、意表を突く構図や、影のない鮮やかな色面による構成、同じモチーフを繰り返し連作で描くといった発想によって、大きな衝撃を西洋の芸術家たちに与えました。

葛飾北斎 《冨嶽三十六景 東海道程ヶ谷》 天保元-4年(1830-33)頃 横大判錦絵 ミネアポリス美術館 Minneapolis Institute of Art, Bequest of Richard P. Gale 74.1.237 Photo: Minneapolis Institute of Art

クロード・モネ 《木の間越しの春》 1878年 油彩、カンヴァス マルモッタン・モネ美術館、パリ Musée Marmottan Monet, Paris Photo: Bridgeman Images / DNPartcom

Ⅵ.波と富士山

元々西洋にも風景画のジャンルの一つとして海景画は存在していましたが、日本美術における海の諸相それ自体に対する飽くなき関心は、欧米の作風に変化をもたらしました。なかでも、名作《富嶽三十六景 神奈川沖浪裏》で描かれた大波は、「The Great Wave」と呼ばれ、世界中で様々な芸術に影響を与えたことで知られています。

富士山もまた北斎の代表的なアイコンであることは言うまでもないでしょう。ときに風景に紛れ込ませ、ときに山中に視点を置いて山の存在を示唆するに留めるなど、一つの山を多角的にとらえるという画期的な表現で、西洋にはなかった連作の概念を示しました。例えば、リヴィエールはエッフェル塔を富士に見立てた連作の版画で北斎にオマージュを捧げましたし、セザンヌは故郷のサント・ヴィクトワール山を繰り返し描きました。

葛飾北斎 《冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏》 天保元-4年(1830-33)頃 横大判錦絵 ミネアポリス美術館 Minneapolis Institute of Art, Bequest of Richard P. Gale 74.1.230

葛飾北斎《冨嶽三十六景 甲州伊沢暁》 天保元-4年(1830-33)頃 横大判錦絵 ミネアポリス美術館 Gift of Mrs.Carl W.Jones in Memory of Her Husband

最後に

やはり影響を“与えた作品”と“受けた作品”を同時に観られるのがこの展覧会の面白さでしょう。そのなかで僕は、西洋の芸術家たちにはどんな風に日本という国が見えていたのだろうかと思いを馳せながら鑑賞していました。外国人、特に全く文化の異なる欧米人はときに、我々日本人が気付かない『日本らしさ』を教えてくれます。彼らの“視点”そのものが私たちには斬新なのです。そういう意味で芸術分野における日本と西洋の強い繋がりを学びながら、改めて日本の美しさを感じることが出来る素晴らしいコンセプトの展覧会でした。

開催概要

会期:2017年10月21日(土)~2018年1月28日(日)

開館時間:午前9時30分~午後5時30分

毎週金・土曜日:午前9時30分~午後8時 ただし11月18日は午後5時30分まで

※入館は閉館の30分前まで

休館日:月曜日(ただし、1月8日(月)は開館)、2017年12月28日(木)~2018年1月1日(月)、1月9日(火)

観覧料金

当日:一般1,600円、大学生1,200円、高校生800円

※中学生以下は無料 ※2018年1月2日(火)~8日(月)は高校生無料

前売/団体:一般1,400円、大学生1,000円、高校生600円 ※団体料金は20名以上

【東京都美術館にて10月24日(火)~1月8日(月・祝)まで開催の「ゴッホ展 巡りゆく日本の夢」のチケット(半券可)を、国立西洋美術館チケット売場にお持ちの方は当日料金の100円引きで本展にご入場いただけます。】

※「ゴッホ展」も「北斎とジャポニスム」展チケットを東京都美術館チケットカウンターにてご提示いただければ、当日料金の100円引きでチケットをご購入いただけます。 ※本展会期中のみ適用。

帰る頃にはすっかり夕方に...

-650x462.jpg)

-352x580.jpg)

-413x302.jpg)

-650x463.jpg)