千代田区の東京国立近代美術館工芸館にて2018年3月1日(木)~5月27日(日)の日程で開催中、『工芸館開館40周年記念 名工の明治』の紹介です。

東京国立近代美術館にて開催中、『生誕150年 横山大観展』の紹介はこちら

『生誕150年 横山大観展』を東京国立近代美術館にて - Art-Exhibition.Tokyo

このページの見出し

明治の名工と現代の工芸作品約100点を展示

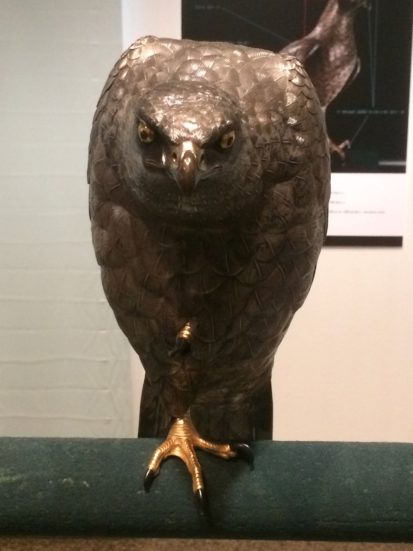

明治時代、その優れた技術によって帝室技芸員に任命された鈴木長吉(1848-1919)の代表作の一つである《十二の鷹》は、1893年アメリカ開催されたシカゴ・コロンブス世界博覧会で発表されました。古来より武将たちが好んで行った鷹狩りで用いられる鷹をモチーフに、本物と見紛うリアルな表現と、金、銀、銅、赤銅、四分一といった金属の色を巧みにちりばめた華やかさで、世界の人々を驚かせました。 数年前から修復作業が行われていたこの《十二の鷹》が、今回修復後初披露されます。長らく失われていた鉾垂れ(鷹の止まり木に使用される装飾布)も復元され、発表当初の鮮やかな色合いがよみがえりました。

本展では、「明治150年」にもちなみ、高い技術力と表現力を兼ね備え明治の精神を今に伝える名工たちの作品もあわせて展示されます。現代の工芸作品も含めた開館40周年を迎えた東京国立近代美術館工芸館が所蔵する作品約100点を通して、技と表現が現代にいかに継承されたのか、その展開を探ります。

明治の金工家・鈴木長吉の《十二の鷹》が修復後初の一挙公開

鷹狩りに用いられる鷹をモデルにした《十二の鷹》は、明治の美術商・林忠正の発注で、制作されたものです。作者である金工家・鈴木長吉は、実際に鷹を飼って写生したり、古い絵画や史料を調べたり、その準備に4年の歳月を費やしたといいます。確かな観察眼によって追及された本物と見紛うほどのリアリティは、羽毛の細かな質感だけでなく、翼を広げた勇ましい姿、爪先を咥えるしぐさ、獲物をにらみつける鋭い視線など、12羽それぞれの、生き生きとした動きに表れています。一体ずつ近づいて見てみると、羽毛に残された鏨(たがね)の跡から、さまざまな道具が使い分けられていたことが分かります。切り嵌め象嵌によって、金と真鍮が使い分けられた眼球、くちばしの先に漆を用いるこだわりなど、見どころは尽きません。

技の最高峰ー帝室技芸員と同時代の作家たち

京薩摩風の華やかな色彩を背景に、精細な高浮彫りで立体的に表された桜花と鳩の姿。よく見ると、鳩の視線の先には雛鳥を抱えた巣があるのがわかります。作者の初代宮川香山は、鈴木長吉と同じく帝室技芸員として活躍した明治の工芸家で、その作品は、自身の窯の名前をとって「マクズ・ウェア」とよばれ、海外でも珍重されました。 各国の万博で紹介され、輸出品としての需要が増加したこともあり、明治時代は工芸を芸術へ昇華させようという気運が高まりをみせた時代でもあります。

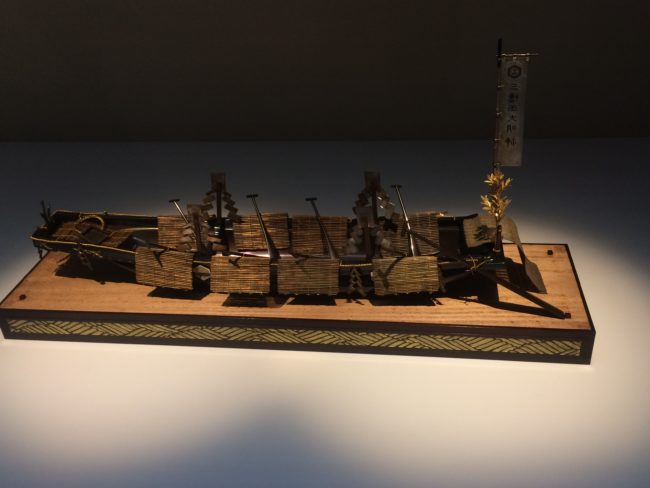

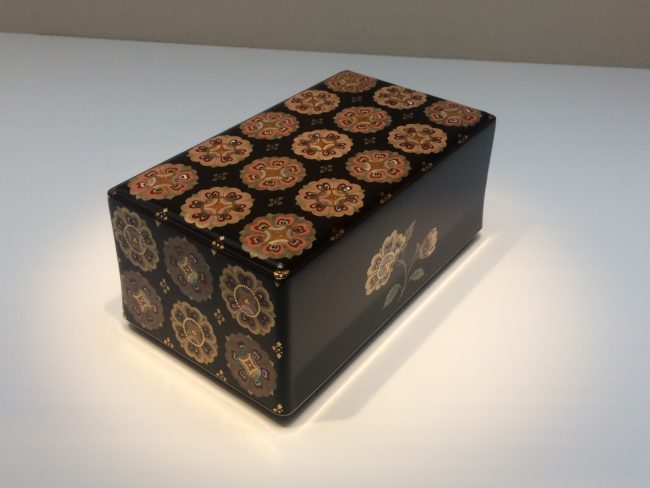

その刺激を受けた工芸家たちは、伝統と西洋文化の融合によって工芸に新しい視点を見出そうと挑戦を続けます。絵画をはじめ幅広い美術的素養により、唐物中心の技法からの脱却をめざした二十代堆朱楊成や、漆芸に科学的視点からアプローチした六角紫水など、明治から大正にかけて活躍した彼らの表現は、後の世代にも大きな影響を残しました。

現代に受け継がれる名工の精神ー人間国宝の作品から

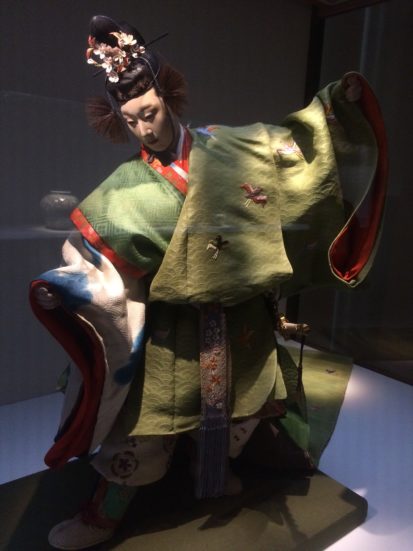

戦後、重要無形文化財制度が発足すると、優れたわざを高度に体得した工芸家が、人間国宝としてその保持者に認定されるようになりました。

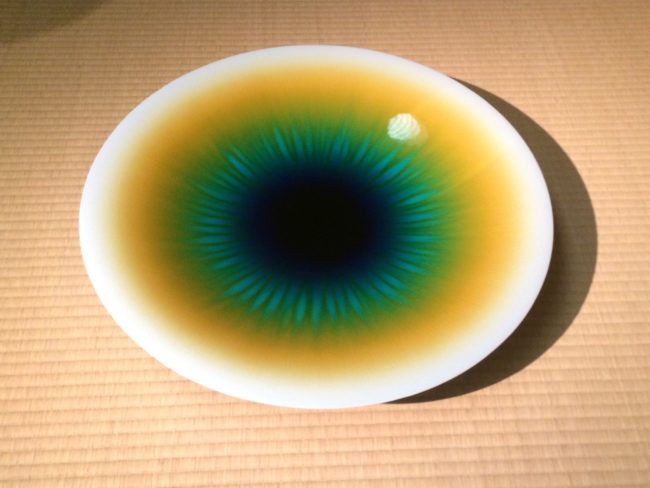

色彩が溶け合うように調和して光を放つかのような《燿彩鉢 創生》。にじみやぼかしではなく、微妙に異なる数十にわたる色を一筋ずつ描いて仕上げたものです。「彩釉磁器」の分野で重要無形文化財保持者に認定された三代德田八十吉は古九谷をはじめ伝統的な九谷焼の技法をもとに現代陶芸の要素を融合した表現で、海外の展覧会でも注目を集め日本の工芸の新しい一面を伝えています。

本展ではほかにも、大胆な意匠構成によって格調高い作品を生み出す傍ら、伝統工芸技法の復興と普及、さらに後進の指導にも情熱を傾けた松田権六(蒔絵)のほか、大坂弘道(木工芸)、江里佐代子(截金)らの作品を通じて、明治から脈々と受け継がれてきた日本の工芸の系譜を探ります。

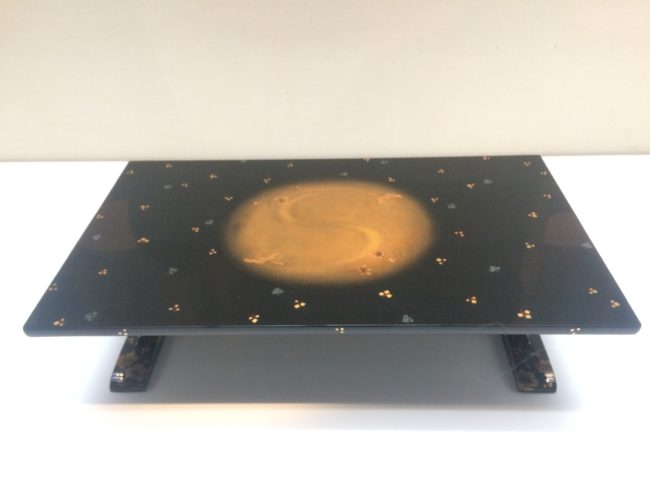

右手前:⼤⻄勲《曲輪造盛器》2000 漆、曲輪 東京国立近代美術館工芸館蔵

右奥:松井康成《練上玻璃光壺》2000 陶器 東京国立近代美術館工芸館蔵

奥:石⿊宗麿《⼀⾏書 ⼀華不落》c.1940-49 紙本墨書 東京国立近代美術館工芸館蔵

左:須田桑月(桑翠) 《槐座右棚》1968 木(槐)、指物 東京国立近代美術館工芸館蔵

開催概要

会場:東京国立近代美術館工芸館

会期:2018年3月1日(木)-5月27日(日)

開館時間:10:00 - 17:00 ※入館は閉館30分前まで

休館日: 月曜日(3月26日、4月2日、4月30日は開館)

観覧料: 一般250円(200円) 大学生130円(60円)

※( )内は20名以上の団体料金。いずれも消費税込。 高校生以下および18歳未満、65歳以上、「MOMATパスポート」をお持ちの方、友の会、賛助会員(同伴者1名まで)MOMAT支援サークルパートナー企業(同伴者1名まで、シルバー会員は本人のみ)、キャンパスメンバーズ、障害者手帳をお持ちの方とその付添者(1名)は無料。

※それぞれ入館の際、学生証、運転免許証等の年齢の分かるもの、会員証、社員証、障害者手帳をご提示ください。

※東京・ミュージアムぐるっとパス2018のご利用で観覧料が無料になります。

アクセス

・東京メトロ東西線竹橋駅 1b出口より徒歩8分

・東京メトロ半蔵門線,東西線,都営新宿線九段下駅 2番出口より徒歩12分

最寄り駅の東京メトロ東西線「竹橋駅」からの道のりを紹介します。

「竹橋方面改札」を出たらすぐ右側にある1b出口の階段を上がります。

地上に出たら右側にある信号を渡り、写真奥へとまっすぐ進みます。

右手側に美術館があります。工芸館はこことは離れた場所にありますので、そのまま前を通り過ぎ、まっすぐ進みます。

少し進むと北の丸公園へと入る道が見えてきますが、公園に沿うようにそのまま直進します。

カーブした道を進んで行くと、道の反対側に案内板が見えますのでそちらから公園内に入ります。

まっすぐ進むと会場の東京国立近代美術館工芸館の美しい建物が見えてきます。建物中央が入口です。

東京国立近代美術館にて開催中、『生誕150年 横山大観展』の紹介はこちら

『生誕150年 横山大観展』を東京国立近代美術館にて - Art-Exhibition.Tokyo