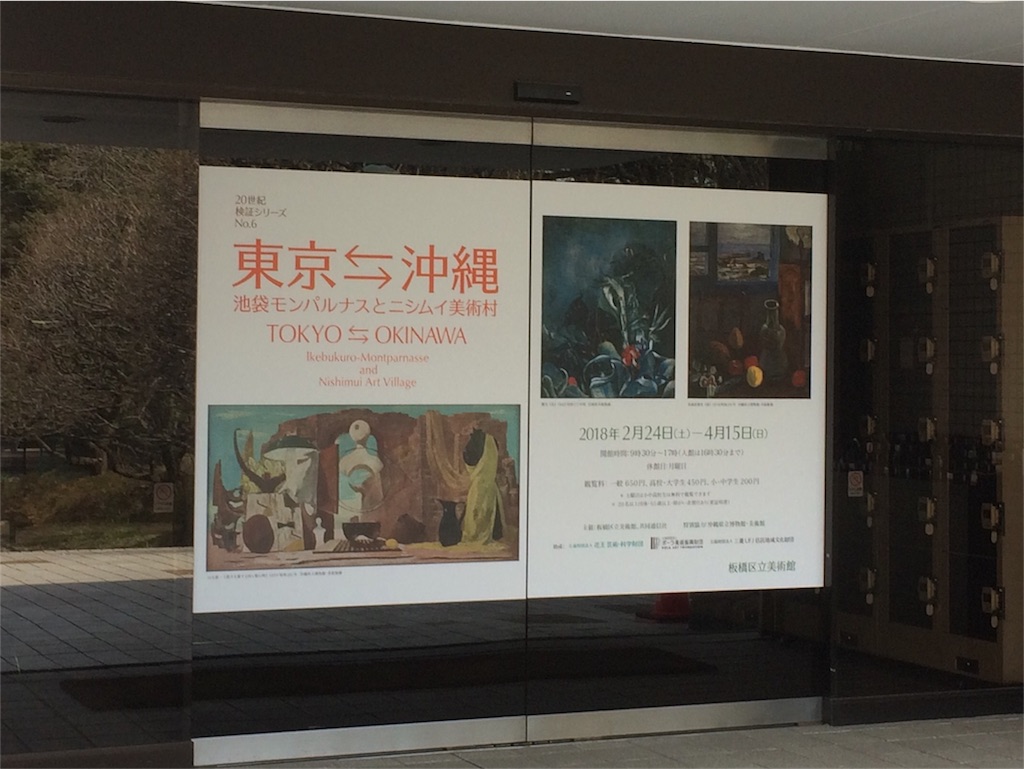

東京、板橋の板橋区立美術館にて開催中、『東京⇆沖縄 池袋モンパルナスとニシムイ美術村』のレポートです。

このページの見出し

戦前の池袋と落合、戦後の沖縄の「アトリエ村」に集まった芸術家46人の作品約90点を展示

1930年代の池袋周辺には、アトリエ付きの住宅が立ち並び、その様子はパリの芸術家街モンパルナスになぞらえて「池袋モンパルナス」と呼ばれました。そこには全国各地から上京した若い芸術家の卵たちが集まり、互いに切磋琢磨しながら新たな表現を模索しました。

時を同じくして、隣接する落合にも佐伯祐三、松本竣介や沖縄出身の名渡山愛順らの画家をはじめ、文学者や音楽家までもが集い「落合文化村」が作られます。このように戦前の池袋、落合一帯は、様々な分野の芸術家が交流し、文化醸成の場となったのです。しかし、1941(昭和16)年に始まる太平洋戦争によって、自由な作品発表の場は失われてしまいます。

戦後になると「池袋モンパルナス」は再建され、次世代の画家が集まり、新たな美術運動の発信の場となりました。地上戦で壊滅状態にあった沖縄でも、学生時代を池袋や落合で過ごした名渡山や山元恵一らを中心に、1948(昭和23)年に「ニシムイ美術村」が首里に建設されました。ここには画家や彫刻家に加え、文化人も集い、戦後沖縄の美術と文化の展開に主導的な役割を果たすことになります。

このように、画家たちのコミュニティであったこれら「アトリエ村」は、戦争や占領による抑圧の下にあった彼らの拠り所であると同時に、世代や地域、思想を超えた交流によって多様な傾向の作品が生み出される場所でもあったのです。

本展では、池袋、落合、ニシムイに集まった芸術家たちのなかから、46人の作品約90点が初めて一堂に会し、3つのアトリエ村の概要と意義が明らかにされるとともに、戦前から1971(昭和46)年の沖縄返還協定調印の頃までの東京と沖縄の多くの画家たちの文化交流が紹介されます。

佐伯祐三《下落合風景(テニス)》1926 (大正15)年頃 油彩、カンヴァス 新宿区 (落合第一小学校)蔵

佐伯祐三《下落合風景(テニス)》1926 (大正15)年頃 油彩、カンヴァス 新宿区 (落合第一小学校)蔵

林 武《文化村風景》1926(大正15)年 油彩、カンヴァス 板橋区立美術館蔵

林 武《文化村風景》1926(大正15)年 油彩、カンヴァス 板橋区立美術館蔵

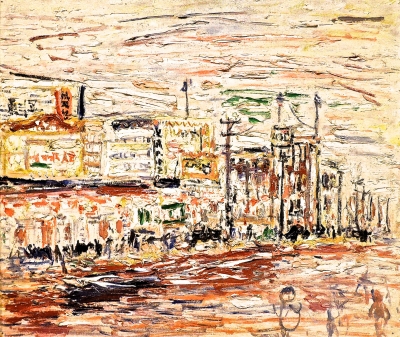

長谷川利行《新宿風景》1937(昭和12)年頃 油彩、カンヴァス 東京国立近代美術館蔵

長谷川利行《新宿風景》1937(昭和12)年頃 油彩、カンヴァス 東京国立近代美術館蔵

前半には佐伯祐三をはじめ、印象派・ポスト印象派からの強い影響を感じさせる作品が多数展示されていました。

靉光《鳥》1942(昭和17)年頃 油彩、カンヴァス 宮城県美術館蔵

靉光《鳥》1942(昭和17)年頃 油彩、カンヴァス 宮城県美術館蔵

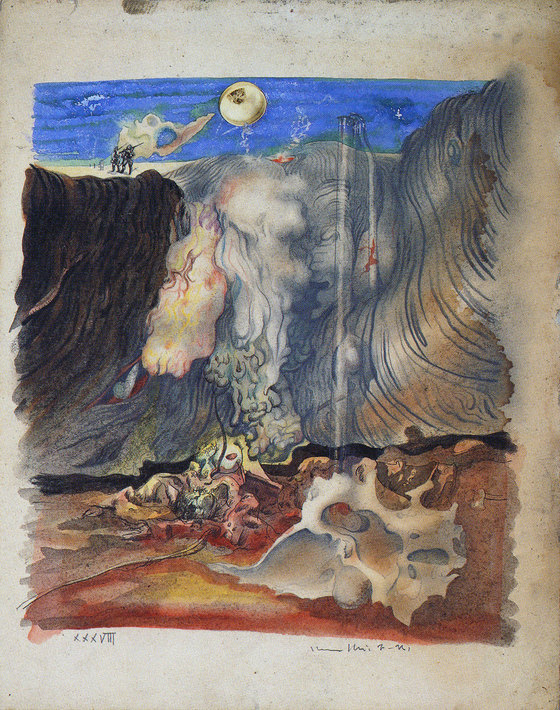

古沢岩美《西風のみたもの》1938(昭和13)年 水彩・コラージュ、 紙 板橋区立美術館蔵

古沢岩美《西風のみたもの》1938(昭和13)年 水彩・コラージュ、 紙 板橋区立美術館蔵

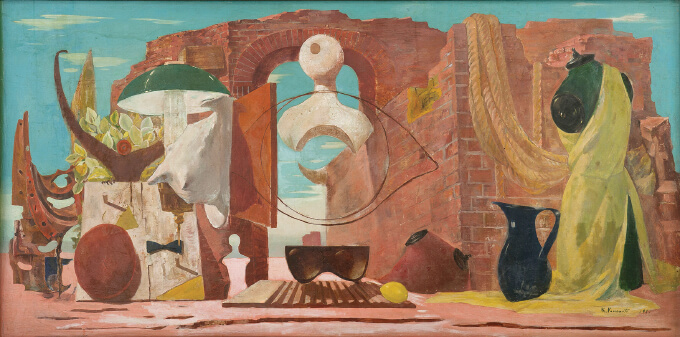

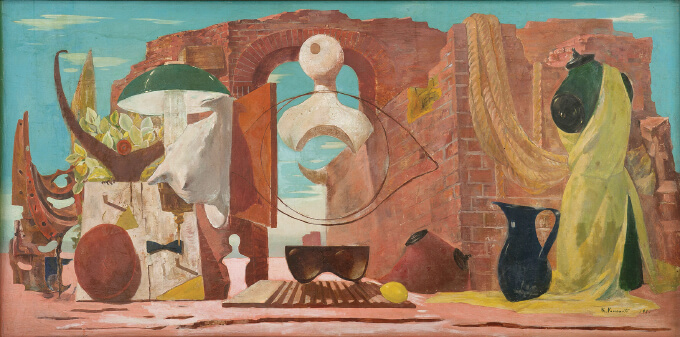

浜松小源太《世紀の系図》1938(昭和13)年 油彩、カンヴァス 板橋区立美術館蔵

浜松小源太《世紀の系図》1938(昭和13)年 油彩、カンヴァス 板橋区立美術館蔵

杉全直《沈丁花》1942( 昭和17)年 油彩、カンヴァス うらわ美術館蔵

杉全直《沈丁花》1942( 昭和17)年 油彩、カンヴァス うらわ美術館蔵

大塚睦《ハンスト》1949(昭和24)年 油彩、カンヴァス 板橋区立美術館蔵

大塚睦《ハンスト》1949(昭和24)年 油彩、カンヴァス 板橋区立美術館蔵

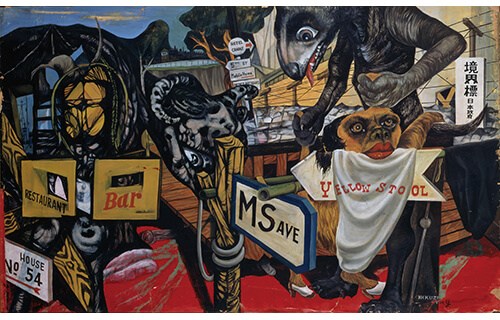

山下菊二《新ニッポン物語》1954(昭和29)年 油彩、紙 日本画廊蔵

山下菊二《新ニッポン物語》1954(昭和29)年 油彩、紙 日本画廊蔵

高山良策《1948年》1949(昭和24)年 油彩、カンヴァス 板橋区立美術館蔵

高山良策《1948年》1949(昭和24)年 油彩、カンヴァス 板橋区立美術館蔵

中盤は打って変わってシュルレアリスム的な作品が並んでいます。これは前衛美術作品を数多く収蔵している板橋区立美術館ならではのラインナップでしょう。

藤田嗣治《孫》1938(昭和13)年 油彩、カンヴァス 沖縄県立博物館・美術館蔵

藤田嗣治《孫》1938(昭和13)年 油彩、カンヴァス 沖縄県立博物館・美術館蔵

南風原朝光《泉》1961(昭和36)年 油彩、カンヴァス 沖縄県立博物館・美術館蔵

南風原朝光《泉》1961(昭和36)年 油彩、カンヴァス 沖縄県立博物館・美術館蔵

山元恵一《貴方を愛する時と憎む時》1951(昭和26)年 油彩、合板 沖縄県立博物館・美術館蔵

山元恵一《貴方を愛する時と憎む時》1951(昭和26)年 油彩、合板 沖縄県立博物館・美術館蔵

安次嶺金正《群像》1950(昭和25)年 油彩、カンヴァス 沖縄県立博物館・美術館蔵

安次嶺金正《群像》1950(昭和25)年 油彩、カンヴァス 沖縄県立博物館・美術館蔵

本展には特別協力として沖縄県立博物館・美術館からも多くの作品が出品されています。「ニシムイ美術村」建設の中心人物の一人である山元恵一や、沖縄の画家たちの作品も展示されています。

レポート

板橋区赤塚にある板橋区立美術館は、昭和54(1979)年に、東京都23区内初の区立美術館として開館したとても歴史のある美術館です。前述のように大正から昭和前期の前衛美術作品を多く収蔵しており、本展を含め「池袋モンパルナス」に焦点を当てた展覧会を度々開催しています。とても閑静な赤塚溜池公園のなかにあり、昔ながらの懐かしさを感じさせる地域密着型美術館で、シンプルで落ち着いた雰囲気のなかゆっくりと鑑賞することができます。

しかし、本展に出品されている作品はなかなか刺激的なものばかりです。それは、「アトリエ村」というかたちで才能のある画家同士が交流し、それによって様々な優れた作品が生み出されたゆえのことでしょう。西洋の新しい表現もいち早く取り入れられており、本展出品作品のなかでも強烈なインパクトを放つシュルレアリスム作品がとても印象的でした。作品点数も約90点と申し分ありませんし、作品の質も極めて高いと感じました。満足度の高い素晴らしい展覧会です。

会場では図録も販売されています。出品全作品の画像はもちろんのこと、解説やコラムなども掲載されているうえ、価格は1300円とお手ごろです。

周辺には観光スポットが多数

板橋区立美術館付近には、区立郷土資料館・区立赤塚植物園などの施設のほか、東京大仏で有名な乗蓮寺や、「江戸名所絵図」にも描かれている松月院などの素敵な観光スポットが密集しています。展覧会鑑賞後に軽く付近を歩いてみるのもいいですし、午前中からしっかり1日かけて散策するのもいいと思います。

僕は周辺のスポットを散策しながら、そのまま地下鉄赤塚駅まで歩きました。駅までは実質一本道なのですが、その間にいくつもスポットがありますし、地下鉄赤塚駅は有楽町線と副都心線が乗り入れているので池袋など都心にもすぐということもあり、このルートはとてもおすすめです。

散策するにあたって、美術館のHPで公開されている「お散歩マップ」が大変役に立ちました。手書きで書かれた可愛らしいマップなのですが、かなり細かく目印なども書かれていますし、地図としてもとても正確です。ぜひこれを参考に周辺を散策してみてください。

http://www.itabashiartmuseum.jp/main/wp-content/uploads/2014/11/141107-itabi-osampomap.pdf

ちなみに板橋区立美術館は、改修工事のため2018年4月16日~2019年6月頃まで休館になりますのでご注意下さい。

以上、『東京⇆沖縄 池袋モンパルナスとニシムイ美術村』のレポートでした。

開催概要

会期:2018年2月24日(土)~4月15日(日)

開館時間:9時30分~17時(入館は16時30分まで)

休 館 日:月曜日

観 覧 料

一般650円、高校・大学生450円、小・中学生200円

*土曜日は小中高校生は無料で観覧できます

*20名以上団体・65歳以上・障がい者割引あり(要証明書)

アクセス

会場の板橋区立美術館は、バスもしくは徒歩でアクセスできます。

バスの場合

東武東上線「成増駅」北口2番のりばより 「(増17)区立美術館経由 高島平操車場」行き「区立美術館」下車 ※東京メトロ有楽町線・副都心線「地下鉄成増駅」(5番出口)も利用可。

都営三田線「高島平駅」西口2番のりばより 「(増17)区立美術館経由 成増駅北口」行き「区立美術館」下車

徒歩の場合

都営三田線「西高島平駅」から約13分。東武東上線「下赤塚駅」、東京メトロ「地下鉄赤塚駅」からは約25分ほどかかります。

今回は都営三田線「西高島平駅」から徒歩で向かいましたので、そのルートを写真を使って紹介します。

都営三田線の終点駅である「西高島平駅」の改札がスタートです。改札を出たら正面の看板でいうところの南口方向、写真左奥に見える歩道橋を上ります。

歩道橋はスロープになっています。

上るとすぐに道が2つに分かれますので、左へと進みます。

突き当りを右に曲がります。案内の看板もありました。

突き当りを左に曲がり、歩道橋を下ります。

ここからは高速道路に沿ってひたすら直進です。危ないので右側の歩道に渡って歩きましょう。

しばらく歩くとトンネルが見えてきますので、歩道に沿って右に曲がります。

曲がってすぐの横断歩道を渡り、直進です。美術館は向かって左側にあるのですが、歩道がなくなってしまい危険なので、写真左の奥まで進んだら右側の横断歩道を渡って溜池公園内の歩道を歩きましょう。

公園内に入ったらすぐ左に曲がります。舗装された歩道がずっと続いていますのでそちらを歩きましょう。

少し歩いたら到着です。ちなみにバス停もこのすぐ左側にあります。道もわかりやすいですし15分あれば着く距離ですので、体力的に余裕がある方は徒歩で問題ないと思います。