狩野芳崖の4人の弟子「芳崖四天王」による近代日本画“もうひとつの水脈”

日本絵画史上最大の画派として、室町時代中期から江戸時代末期までの約400年続いた狩野派。その終着点ともいえる狩野芳崖(1828~1888)は、“近代日本画の父”と称され、明治時代以降さらなる発展を遂げる日本画の礎を築きました。

そんな狩野芳崖に、4人の高弟がいたことはあまり知られていません。岡倉秋水(1869~1950)、岡不崩(1869~1940)、高屋肖哲(1866~1945)、本多天城(1867~1946)は、晩年の芳崖に師事し、早くから新しい時代の担い手として活躍したことで「芳崖四天王」と称されるようになります。しかし、師・芳崖が亡くなり、岡倉覚三(天心)率いる横山大観、菱田春草といった気鋭の画家たちの活躍もあり、次第に画壇から距離を置き、今では忘れ去られた存在となってしまいました。しかし、彼ら四天王の活動は、芳崖から大観や春草らへと続く革新的な日本画の流れとは異なる「もうひとつの水脈」であるとともに、終焉を迎えた狩野派の「その後を」伝える役割も担っているのです。

本展は、「芳崖四天王」に光を当て、その知られざる人と画業を紹介する初めての展覧会です。また芳崖を中心に、橋本雅邦ら狩野派の最後を飾り、近代日本画の先駆者ともいえる画家たちの代表作、さらには四天王と同じ時代を生き、日本画の革新に挑んだ横山大観、下村観山、菱田春草らの作品が一堂に会し、芳崖の創り上げた多様な近代日本画の水脈をたどります。

※会期中、大幅な展示替えをします。

前期: 9月15日(土)~10月8日(月・祝)

後期:10月10日(水)~10月28日(日)

第1章

狩野芳崖と狩野派の画家たち―雅邦、立嶽、友信―

室町時代以来、400年以上にわたって画壇の覇者であった狩野派は、江戸幕府の崩壊とともに終焉を迎えます。将軍家をはじめ、諸大名家の御用絵師として日本全国に行き渡ったその勢力は、庇護者を失うことで衰退の一途を辿ることとなりました。

長府藩御用絵師の家に生まれ、将来を約束されていた狩野芳崖(1828~1888)も例外でなく、禄を失った維新後しばらくは辛酸をなめることとなります。しかし、明治15(1882)年の第一回内国絵画共進会において、お雇い外国人アーネスト・F・フェノロサ(1853~1908)に見出されたことが転機となり、その後はフェノロサとともに日本画革新運動を実現化すべく作品の制作に励み、おもに鑑画会において発表しました。近代日本画の歴史における記念碑的作品《悲母観音》をはじめとする数々の傑作を生み出した芳崖は、近代を代表する画家の筆頭といえるでしょう。

本章では、芳崖のほかに木挽町狩野家で共に切磋琢磨した橋本雅邦(1835~1908)、木村立嶽(1825~1890)、狩野友信(1828~1890)の名品をあわせて展示し、狩野派の正統を受け継ぎながら、近代日本の黎明期を生き抜いた輝かしい模索の足跡を紹介します。

重要文化財 狩野芳崖《悲母観音》 明治21年 東京藝術大学蔵 【後期 10/10~】

重要文化財 狩野芳崖《悲母観音》 明治21年 東京藝術大学蔵 【後期 10/10~】

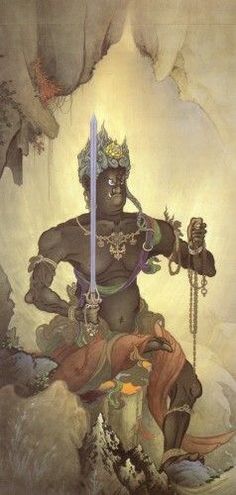

狩野芳崖《仁王捉鬼図》明治19年 東京国立近代美術館蔵 【後期 10/10~】

狩野芳崖《仁王捉鬼図》明治19年 東京国立近代美術館蔵 【後期 10/10~】 狩野芳崖《不動明王》明治20年 東京藝術大学蔵 【後期 10/10~】

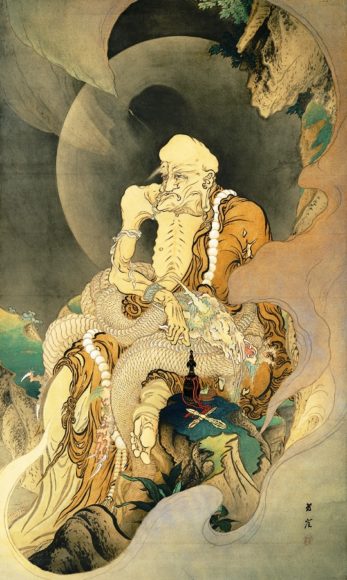

狩野芳崖《不動明王》明治20年 東京藝術大学蔵 【後期 10/10~】 狩野芳崖《伏龍羅漢図》明治18年 福井県立美術館蔵 【前期 ~10/8】

狩野芳崖《伏龍羅漢図》明治18年 福井県立美術館蔵 【前期 ~10/8】

狩野芳崖《壽老人》明治10年代 泉屋博古館分館蔵 【通期展示】

狩野芳崖《壽老人》明治10年代 泉屋博古館分館蔵 【通期展示】

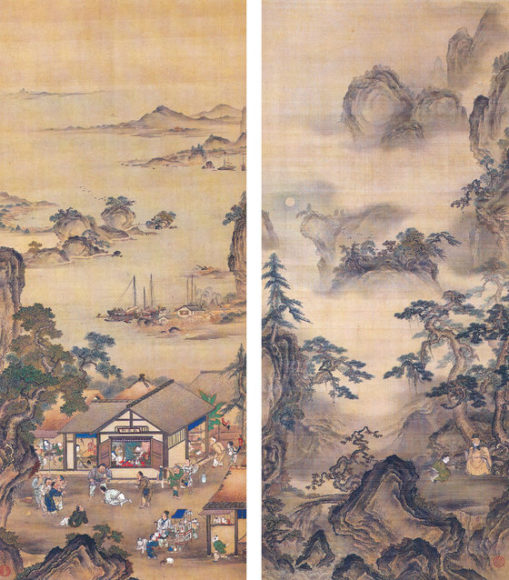

木村立獄《韓信張良物語之図》 富山市郷土博物館蔵 【前期 ~10/8】

木村立獄《韓信張良物語之図》 富山市郷土博物館蔵 【前期 ~10/8】

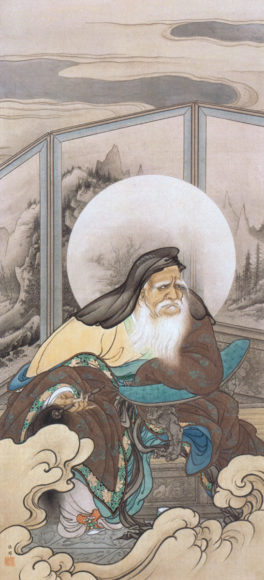

橋本雅邦《維摩居士》明治18年頃 茨城県近代美術館蔵 【前期 ~10/8】

橋本雅邦《維摩居士》明治18年頃 茨城県近代美術館蔵 【前期 ~10/8】 橋本雅邦《出山釈迦図》明治18~22年頃 泉屋博古館分館蔵 【通期展示】

橋本雅邦《出山釈迦図》明治18~22年頃 泉屋博古館分館蔵 【通期展示】 橋本雅邦 《西行法師図》明治25年 東京大学 大学院総合文化研究科・教養 学部 駒場博物館蔵 【前期 ~10/8】

橋本雅邦 《西行法師図》明治25年 東京大学 大学院総合文化研究科・教養 学部 駒場博物館蔵 【前期 ~10/8】

第2章

芳崖四天王―芳崖芸術を受け継ぐ者―

「芳崖四天王」とは、狩野芳崖の高弟である岡倉秋水(1867~1950)、岡不崩(1869~1940)、高屋肖哲(1866~1945)、本多天城(1867~1946)の4人を指します。4人は最晩年の芳崖に師事し、日本画の新しい担い手として将来を嘱望されるとともに、芳崖藝術の正当な継承者として目されていました。しかし、明治21年(1888)に師を病で亡くしたあとは、東京美術学校(現、東京藝術大学)に入学するものの、次第に画壇と距離を置き、それぞれ表舞台から姿を消していきます。

四天王は芳崖没後も変わらず師の教えを信奉し、積極的に師の顕彰に努めました。またその制作には芳崖の影響―画題、図様、筆遣いや色彩感覚など―を多分に感じることができます。このような四天王の活動とその存在は、芳崖から東京美術学校、日本美術院へと続く革新的な近代日本画の流れとは異なる“もうひとつの水脈”を形成し、近代日本画の多様性を示します。 本章では、四天王の画業を辿ることで、芳崖が遺したもの、そして明治維新により終焉を迎えた狩野派の「その後」を見つめ直します。

岡倉秋水《不動明王》個人蔵 【通期展示】

岡倉秋水《不動明王》個人蔵 【通期展示】

岡倉秋水《龍頭観音図、雨神之図、風神之図》明治34年頃 個人蔵 【通期展示】

岡倉秋水《龍頭観音図、雨神之図、風神之図》明治34年頃 個人蔵 【通期展示】

高屋肖哲《月見観音図》大正13年 個人蔵 【通期展示】

高屋肖哲《月見観音図》大正13年 個人蔵 【通期展示】 高屋肖哲《観音菩薩図 下絵》昭和9年 金沢美術工芸大学蔵 【通期展示】

高屋肖哲《観音菩薩図 下絵》昭和9年 金沢美術工芸大学蔵 【通期展示】 本多天城《山水》明治35年 川越市立美術館蔵 【通期展示】

本多天城《山水》明治35年 川越市立美術館蔵 【通期展示】

岡不崩《秋芳》明治40年 個人蔵 【前期 ~10/8】

岡不崩《秋芳》明治40年 個人蔵 【前期 ~10/8】

第3章

四天王の同窓生たち=「朦朧体の四天王」による革新画風

狩野芳崖亡きあと、フェノロサと天心(岡倉覚三 1863~1913)が牽引した日本画革新を担ったのは、橋本雅邦でした。明治22(1889)年に開校した東京美術学校で雅邦が指導したのは「芳崖四天王」のほかに、本章で紹介する横山大観(1868~1958)や菱田春草(1874~1911)、下村観山(1873~1930)、西郷孤月(1873~1912)、木村武山(1876~1942)らでした。

なかでも大観、春草、観山、孤月の四人は在学中はもとより、天心と雅邦らが新たに創立した日本美術院でも、さらに革新的な日本画創造の実験に取り組みました。天心が示した「日本画で光を描け」という課題に対して大観らが編みだしたのが没線主彩による「朦朧(もうろう)体」と呼ばれた表現でした。

当初、朦朧体は輪郭がはっきりせず表現目的が不可解であるなどと批難され、大観・春草・観山・孤月(のち武山に代わる)らは「朦朧体の四天王」などとも揶揄されました。しかし、明治30年代から末期まで続けられた朦朧体改良の試みは、やがて次代の日本画の基盤になるような変容を遂げることになります。

ここでは、「芳崖四天王」の同窓であり、従来の近代日本画史の上で主流と記されてきた「朦朧体の四天王」たちの作品を紹介します。

横山大観《夕立》明治35年 茨城県近代美術館蔵 【前期 ~10/8】

横山大観《夕立》明治35年 茨城県近代美術館蔵 【前期 ~10/8】

菱田春草《春色》明治38年 豊田市美術館蔵 【前期 ~10/8】

菱田春草《春色》明治38年 豊田市美術館蔵 【前期 ~10/8】

木村武山《阿弥陀来迎図》大正時代後期 福井県立美術館蔵 【前期 ~10/8】

木村武山《阿弥陀来迎図》大正時代後期 福井県立美術館蔵 【前期 ~10/8】

開催概要

| 特別展「狩野芳崖と四天王―近代日本画、もうひとつの水脈―」 | |

| 会期 | 2018年9月15日(土)~10月28日(日) |

|---|---|

| 休館日 | 月曜日(9/17、9/24、10/8は開館、9/18(火)、9/25(火)、10/9(火)は休館) |

| 開館時間 | 10:00~17:00 ※入館は閉館の30分前まで |

| 会場 | 住友コレクション 泉屋博古館分館 〒106-0032 東京都港区六本木1-5-1 |

観覧料

| 当日券 | 団体 | |

|---|---|---|

| 一般 | 800円 | 640円 |

| 大学・高校生 | 600円 | 480円 |

| 中学生以下 | 無料 | |

※団体は20名以上

※障がい者手帳をお持ちの方とその介護者1名は無料(要証明)

東京・ミュージアム ぐるっとパス2018の利用で団体料金で観覧できます。

夕やけ館長のギャラリートーク

9月15日・29日、10月13日・20日(各土)15:30~16:30

ナビゲーター:野地耕一郎(泉屋博古館分館長)